- Connaissances

Changements de la végétation du sous-bois en l’espace de 25 ans sur les sites LWF

26.02.2025

Connaissances

La végétation du sous-bois est une composante majeure de la biodiversité des écosystèmes forestiers. Sa composition floristique est recensée depuis le milieu des années 1990 à intervalles de deux à dix ans dans le cadre du programme de recherches à long terme sur les écosystèmes forestiers LWF. Le nombre d’espèces vasculaires et le recouvrement de la strate herbacée ont diminué significativement depuis le début des inventaires, vraisemblablement en raison d’une fermeture des peuplements due à l’absence d’interventions sylvicoles. La variation temporelle des valeurs indicatrices de moyennes suggère une faible diminution de la disponibilité en nutriments (valeur N) lorsque les bryophytes sont incluses dans le calcul des moyennes par site, et une faible augmentation de la température (valeur T) lorsqu’elles ne le sont pas.

Keywords: forest, ground vegetation, indicator value, monitoring, species diversity

Schweiz Z Forstwesen 176 (2): 84–91. https://doi.org/10.3188/szf.2025.0084

* Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, courriel anne.thimonier@wsl.ch

La végétation du sous-bois est une composante majeure des écosystèmes forestiers. Dans les forêts tempérées de nos régions, c’est en effet dans les strates herbacée et arbustive que se concentre l’essentiel de la diversité végétale. De plus, bien que sa biomasse ne représente qu’une faible proportion de la biomasse aérienne de la forêt, la végétation du sous-bois peut contribuer de façon significative au cycle du carbone et des éléments minéraux (Gilliam 2007). Les espèces qui la composent peuvent contrôler la régénération et donc la composition de l’étage arborescent en entrant en compétition avec les semis des essences forestières pour l’acquisition des ressources nécessaires à leur croissance, telles que la lumière, l’eau et les nutriments. Enfin, la végétation herbacée fait partie de la chaîne trophique et sert d’habitat à de multiples espèces animales.

La végétation du sous-bois présente, par ailleurs, l’intérêt de caractériser les conditions du milieu. Chaque espèce végétale a en effet des exigences plus ou moins strictes à l’égard des facteurs écologiques tels que la qualité de la nutrition minérale, l’acidité et le régime hydrique du sol, les conditions de lumière ou la température. Divers auteurs, comme Landolt et al (2010), ont attribué à chaque espèce une valeur indicatrice pour un facteur donné. Il est ainsi possible de calculer pour chaque facteur des valeurs moyennes pour la communauté végétale d’un site (Diekmann 2003).

Du fait de son importance, la végétation du sous-bois et ses changements au cours du temps font l’objet d’études intensives, notamment dans le contexte de la pollution atmosphérique ou du réchauffement climatique (Scherrer et al 2022). En Suisse, comme en Europe, les émissions de polluants atmosphériques ont fortement augmenté au XXe siècle jusque dans les années 1990. En se déposant dans les écosystèmes, ces substances peuvent acidifier le milieu (Meusburger et al 2025).

Les composés azotés peuvent, par ailleurs, fertiliser la forêt où, naturellement, la disponibilité en azote est limitée. Grâce aux mesures de protection de l’air prises dans les années 1980, les émissions de soufre ont fortement diminué, mais celles d’azote, bien qu’en recul, restent trop élevées. Plusieurs études indiquent une réaction de la végétation du sous-bois aux changements de milieu engendrés par les dépôts atmosphériques dans les écosystèmes. Ainsi, Dirnböck et al (2014) ont observé une progression des espèces préférant les sites riches en éléments nutritifs au détriment des espèces oligotrophes dans des forêts européennes exposées à des dépôts azotés supérieurs aux charges critiques, au-delà desquelles des changements négatifs au sein de l’écosystème sont susceptibles de survenir. Toujours en Europe, van Dobben & de Vries (2017) ont montré une augmentation significative de la valeur indicatrice de la végétation forestière pour les nutriments entre 1994 et 2006, partiellement attribuable aux dépôts azotés. Ils ont également observé une augmentation du nombre d’espèces par site, ce qui suggère que la relation entre apports azotés et diminution de la diversité floristique, bien documentée par ailleurs (Bobbink et al 2022), n’est pas simple en forêt.

Un autre facteur majeur dans le contexte global est le réchauffement climatique. La température moyenne en Suisse a augmenté d’environ 2 °C depuis l’ère préindustrielle (OFEV et al 2020). Quelques études de rééchantillonnage de placettes floristiques en forêt ont montré une «thermophilisation» de la végétation, se traduisant par une augmentation de la valeur indicatrice moyenne de la végétation pour la température (Küchler et al 2015, Scherrer et al 2024). Des épisodes de sécheresse extrême plus fréquents pourraient également influencer la croissance des plantes du sous-bois (Koelemeijer et al 2024).

Dans le cadre du programme suisse de recherches à long terme sur les écosystèmes forestiers (LWF), la végétation du sous-bois fait l’objet d’un suivi intensif sur 18 sites. Les relevés les plus anciens datent de 1994–98, et tous les sites ont été rééchantillonnés en 2021. Dans cette étude, nous identifierons les facteurs influençant la richesse floristique et répondrons à deux questions: 1) Comment la richesse floristique et la valeur indicatrice de la végétation pour l’azote, l’acidité du sol, l’humidité du sol et la température ont-elles évolué? 2) Quelle est la part respective de la structure du peuplement (lumière) et des facteurs climatiques ou relatifs à la pollution dans les changements observés?

Matériel et méthodes

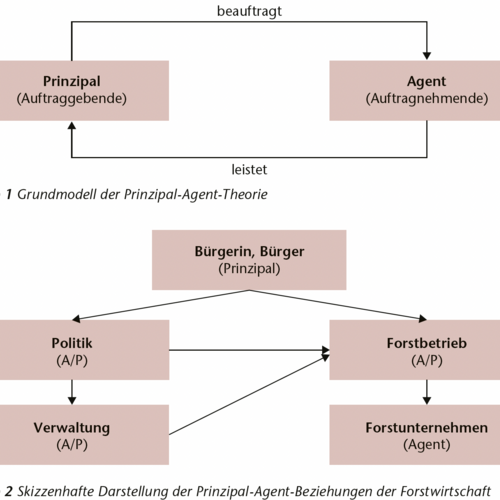

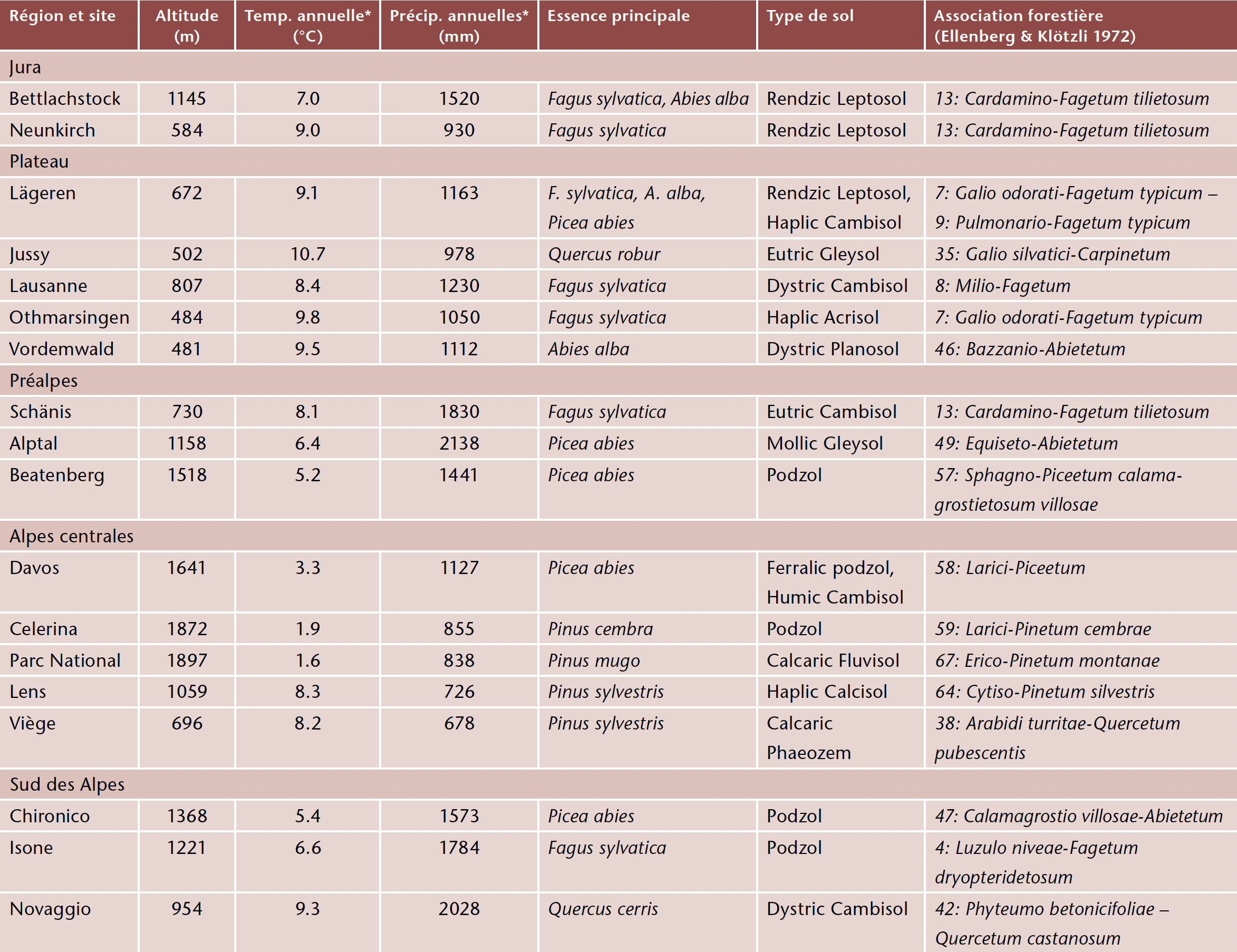

Les 18 sites LWF étudiés sont distribués dans les principales régions géographiques de Suisse (tableau 1; figure 1 dans Etzold et al 2025).

Relevés de végétation

Sur chaque site, la végétation est inventoriée sur deux types de placettes: une placette circulaire de 500 m² (parfois deux), et 16 carrés permanents de 1 m². Les carrés sont distribués de manière systématique sur une surface de 43 m sur 43 m (Thimonier et al 2011).

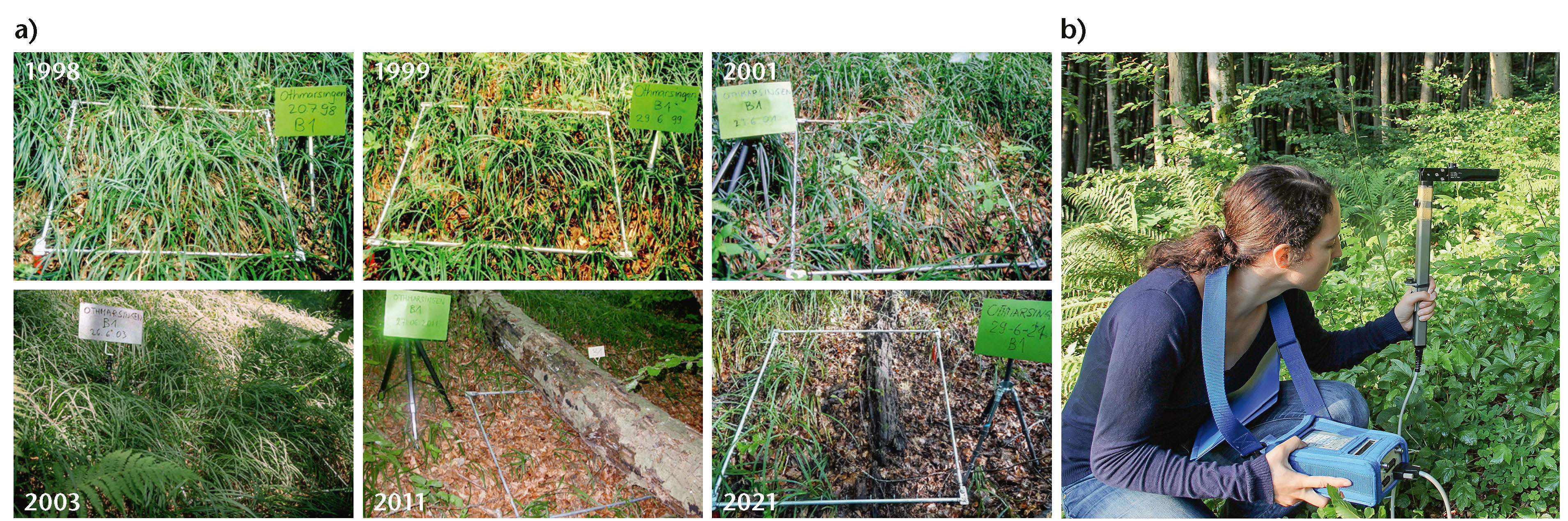

Les placettes sont photographiées lors de chaque relevé (figure 1a). Pour les deux types de placettes, le recouvrement des strates muscinale, herbacée, arbustive et arborescente est estimé en pourcentage. Pour chaque strate, l’abondance-dominance de chaque espèce des placettes circulaires est notée selon l’échelle de Braun-Blanquet, tandis que le pourcentage de recouvrement de chaque espèce des carrés est estimé visuellement.

Les premiers relevés floristiques ont été effectués entre 1994 et 1998. Les relevés ont été répétés en 1999, 2001, 2003, 2011 et 2021 sur tous les sites. Deux sites inclus plus tardivement dans le réseau LWF, Davos (premier relevé en 2008) et Lägeren (2013), font exception. Trois sites (Lausanne, Schänis et Vordemwald) ont fait l’objet d’un relevé supplémentaire en 2019, et les placettes circulaires d’Othmarsingen ont été réinventoriées en 2022.

Facteurs environnementaux et structure du peuplement

Pour interpréter la variabilité spatiotemporelle de la végétation du sous-bois, nous avons utilisé 1) les précipitations et températures modélisées pour chaque site par Meteotest (2020); 2) les dépôts atmosphériques d’azote modélisés pour l’année 1990 (Rihm & Künzle 2023); 3) le pH et le rapport carbone sur azote (C/N) des cinq premiers centimètres de sol mesurés au début de la période de monitoring (Walthert et al 2003); 4) le potentiel matriciel du sol moyen en été, un indicateur de la disponibilité en eau pour les plantes (Meusburger et al 2025); 5) les recouvrements des strates arborescente et arbustive estimés visuellement lors du relevé et l’indice de surface foliaire (LAI) mesuré au-dessus des 16 carrés à l’aide d’un Plant Canopy Analyzer LAI 2000 (Licor) (figure 1b). Le LAI obtenu, qualifié d’«effectif», est un bon prédicteur de l’interception du rayonnement par les couverts végétaux. Sauf exceptions, il a été mesuré les mêmes années que les relevés de végétation.

Analyse statistique

Les relevés ont été réalisés par différents botanistes, seuls (2001, 2003 et, partiellement, 2011) ou en équipe. Avant l’analyse, nous avons détecté d’éventuelles incertitudes concernant l’identification des espèces. En comparant les listes, nous avons constaté des confusions possibles p. ex. entre Dryopteris carthusiana et D. dilatata, ou entre Rhytidiadelphus loreus et R. triquetrus. Nous avons alors fusionné les paires d’espèces mal identifiées en un nom générique. De plus, la définition des strates arbustive et herbacée ayant changé au cours de la période de monitoring, nous avons combiné ces strates pour certains calculs.

Pour chaque site et chaque type de placette de végétation, nous avons calculé le nombre d’espèces dans les différentes strates (diversité alpha). Nous avons également calculé le nombre total d’espèces (diversité gamma) pour chaque strate et année de relevé en ne retenant que les 16 sites inventoriés depuis 1994–1998.

Enfin, nous avons calculé les valeurs indicatrices de Landolt moyennes (Landolt et al 2010). Ces valeurs expriment les préférences des espèces vasculaires et des mousses vis-à-vis des facteurs environnementaux sur une échelle de 1 à 5, correspondant à des valeurs croissantes du facteur considéré. Nous avons retenu la disponibilité des nutriments du sol (principalement l’azote, N), le pH (R) et l’humidité du sol (F), la lumière (L) et la température (T). Nous avons calculé les valeurs moyennes des espèces présentes dans le relevé sans pondérer par leur abondance, et considéré deux variantes, incluant 1) les espèces des strates herbacée, arbustive et muscinale ou 2) celles des strates herbacée et arbustive uniquement.

Pour évaluer les changements temporels, nous avons appliqué des modèles linéaires mixtes avec pour variables dépendantes le recouvrement des strates, le nombre d’espèces et les valeurs de Landolt. Le nombre d’années écoulé depuis 1994 est introduit comme facteur fixe, les sites et les placettes de végétation comme facteurs aléatoires. Nous avons pris en compte un facteur d’autocorrélation lorsqu’il était significatif.

Enfin, pour identifier les facteurs qui déterminent les changements de la végétation au cours du temps, nous avons de nouveau employé des modèles linéaires mixtes, avec comme variables fixes (normalisées) les moyennes des facteurs environnementaux sur la période 1994–2021 et les écarts annuels ou saisonniers par rapport à ces moyennes.

Résultats et discussion

Variation spatiale de la richesse floristique

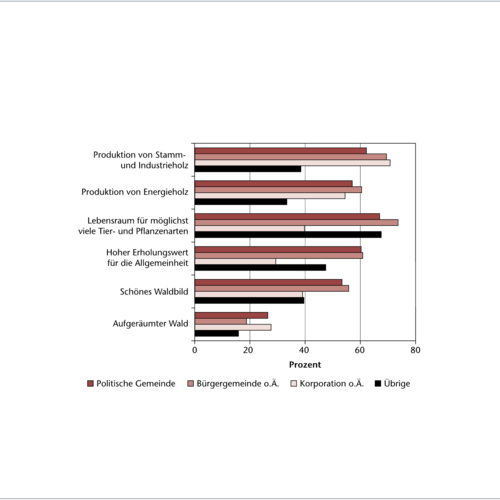

Le nombre d’espèces dans la strate herbacée est généralement positivement corrélé au recouvrement de cette strate (figure 2a). Le recouvrement arborescent, et donc les conditions de lumière (figure 2d), sont les facteurs les plus déterminants à la fois du recouvrement total de la strate herbacée (figure 2c) et du nombre d’espèces dans le sous-bois (figure 2b), une observation déjà constatée par p. ex. Dormann et al (2020).

Variations temporelles

Les changements les plus significatifs au cours des trois dernières décennies (tableau 2) concernent le recouvrement des strates herbacée (p<0.05, figure 3a–b) et arborescente ainsi que la richesse floristique. La diversité gamma des strates herbacée et arbustive s’élève à 335 espèces en début d’inventaire. Ce nombre est un peu plus de dix fois plus élevé que le nombre d’espèces présentes dans la strate arborescente, soulignant l’importance de la flore du sous-bois en termes de biodiversité. Au cours de la période de monitoring, gamma diminue significativement (p<0.01) au rythme d’environ deux espèces en moins par an (2021: 284 espèces). Le nombre d’espèces du sous-bois par site baisse lui aussi entre 1994–98 et 2021–22 (p<0.001, figure 3c–d).

Plusieurs facteurs méthodologiques peuvent influencer le nombre d’espèces recensées lors d’un relevé (Archaux et al 2006): la surface de la placette, le temps consacré au relevé ou encore le nombre de botanistes impliqués. Le nombre total d’espèces recensées par deux botanistes sur une même placette est ainsi généralement plus élevé que celui déterminé par chaque botaniste individuellement. En 2021, l’été pluvieux et le risque répété d’orages n’ont pas été propices aux relevés et, à une ou deux reprises, le relevé a duré un peu moins longtemps qu’en conditions optimales. Cependant, nous avons toujours travaillé par deux. De plus, la tendance à la diminution du nombre d’espèces est significative aussi bien à l’échelle des carrés, de petite surface, qu’à l’échelle des 500 m2 des placettes circulaires. Ces deux constats suggèrent que la diminution de la richesse floristique observée est réelle et non due à un inventaire incomplet.

Parallèlement à la réduction de la richesse floristique, le recouvrement de la strate herbacée a diminué (p<0.05), tandis que la strate muscinale ne montre pas de tendance (tableau 2). La subjectivité des botanistes pourrait être évoquée, mais la réduction est souvent confortée par la comparaison des photographies prises lors des relevés.

Le LAI mesuré au-dessus des carrés n’a pas significativement changé. En revanche, la diminution du recouvrement arborescent estimé (p<0.01) suggère que les peuplements étudiés ont tendance à s’ouvrir. A l’encontre de ce résultat, la valeur indicatrice L tend à diminuer (tableau 2), indiquant des conditions plus ombragées qui concordent avec l’augmentation de la densité des peuplements constatée par Etzold et al (2025). Cette dernière s’explique par l’absence d’interventions sylvicoles sur les sites, où les ouvertures ne surviennent que localement, à la suite de bris de neige (Lens) ou de tempêtes (Neunkirch). Alors que L est négativement corrélé au recouvrement de la strate arborescente (figure 2d) ou au LAI (p<0.01) au niveau spatial, les changements temporels de L et du couvert arborescent entre deux inventaires consécutifs ne le sont pas.

Selon la méthode de calcul, deux autres tendances se dessinent (tableau 2): une diminution de la disponibilité en nutriments (diminution de N, variante 1) et un phénomène de thermophilisation (augmentation de T, variante 2). La baisse de N pourrait s’expliquer par la diminution des dépôts azotés depuis les années 1990. Meusburger et al (2025) ont montré que cette diminution s’accompagnait d’une baisse des teneurs en azote du feuillage des arbres et d’une réduction du lessivage de nitrate pour certains sites. Il faut toutefois rester prudent, car les dépôts restent souvent trop élevés par rapport aux charges critiques.

Dans le contexte du réchauffement climatique, l’augmentation de T est plus facilement interprétable. Elle traduit le remplacement d’espèces tolérant le froid ou mésophiles par des espèces adaptées aux températures plus élevées. Elle n’est cependant significative que pour la variante sans les mousses. Cela s’explique probablement par le nombre limité de sites, qui réduit la puissance statistique des tests, mais sans doute également par la capacité de la forêt à tamponner les écarts de température. Le microclimat forestier pourrait être responsable d’un décalage de la réponse de la végétation au réchauffement, notamment dans les peuplements de basse altitude (Zellweger et al 2020).

Facteurs déterminant l’évolution temporelle de la végétation

Le recouvrement de la strate herbacée et le nombre d’espèces du sous-bois sont principalement déterminés par le recouvrement arborescent estimé (Rec. arbor., figure 4): ils sont tous les deux plus élevés lorsque plus de lumière atteint le sous-étage, permettant aux espèces qui ne tolèrent pas l’ombre de se développer. En outre, la disponibilité en eau (Pot. mat. sol) a un effet positif sur le recouvrement de la strate herbacée. Ces deux facteurs ont des effets significatifs pour les deux types de placettes de végétation. D’autres facteurs environnementaux affectent la couverture herbacée, mais seulement pour l’un ou l’autre type de placette. Si l’on considère uniquement les placettes circulaires, sur lesquelles l’estimation du recouvrement de la strate herbacée est plus représentative du fait de leur grande surface, le modèle indique un effet positif de températures annuelles et de dépôts azotés plus élevés.

Les changements temporels du recouvrement de la strate herbacée sont expliqués par les écarts (Δ) des prédicteurs par rapport aux moyennes à long terme. Leur effet est faible par rapport aux effets liés à la variabilité spatiale évoqués plus haut. Les printemps plus chauds ont un effet positif sur la couverture herbacée, tandis que les étés chauds de l’année précédant celle du relevé ont un effet négatif. Les changements du couvert arborescent ont également un petit effet négatif sur la couverture herbacée, mais ce n’est significatif que pour les carrés, pour lesquels la projection verticale des couronnes est très difficile à estimer. Les variations de LAI seraient de meilleurs prédicteurs, mais l’inclusion de cette variable n’améliore pas le modèle, peut-être parce que le LAI n’est pas disponible pour toutes les années. Enfin, des précipitations automnales dans l’année qui précède le relevé et des précipitations printanières plus élevées que la moyenne affectent positivement le nombre d’espèces dans le sous-bois.

Les résultats des modèles pour les valeurs de Landolt (figure 5) confortent la relation négative entre le couvert arborescent et la valeur L (lumière). L’effet positif du recouvrement de la strate arbustive est probablement lié au fait que les espèces de cette strate participent au calcul de la moyenne. A Viège, le peuplement est très ouvert à la suite du dépérissement du pin sylvestre lié à la sécheresse (Rigling et al 2018), et des espèces arbustives héliophiles occupent la niche ainsi libérée. Bien que l’effet du changement du couvert arborescent soit très faible et significatif uniquement pour les placettes circulaires, il correspond cette fois à l’effet attendu: L augmente quand le recouvrement diminue et inversement.

Le coefficient élevé et positif du potentiel matriciel du sol en été dans le modèle explicatif de la valeur F (humidité du sol) était également attendu. L’effet négatif du rapport C/N du sol l’était moins (nos sites pauvres en nutriments sont plus secs). Le rapport C/N est également déterminant pour la valeur N (disponibilité en nutriments). Enfin, la température annuelle moyenne est déterminante pour la valeur T. L’effet négatif du recouvrement arborescent illustre l’effet tampon du couvert forestier. Bien que les variations de certaines variables climatiques soient significatives pour l’une ou l’autre valeur indicatrice, leur effet est très faible. En particulier, les modèles ne détectent pas d’effet clair de périodes plus chaudes ou plus sèches sur les valeurs T ou F, et ce bien que les huit années les plus chaudes aient toutes été enregistrées après 20101.

Synthèse et conclusion

En 25 ans, le nombre d’espèces du sous-bois et le recouvrement de la strate herbacée ont significativement diminué sur les sites LWF. Alors que ces deux variables sont corrélées à l’ouverture du peuplement à l’échelle spatiale, les variations dans le temps sont plus difficiles à expliquer. Ces dernières ne sont pas directement corrélées à la variation du recouvrement arborescent ou du LAI, vraisemblablement du fait de l’interaction avec d’autres facteurs (environnementaux ou méthodologiques) ou d’une réponse différée de la végétation. La diminution de la valeur indicatrice L suggère cependant que la réduction du nombre d’espèces du sous-bois est liée à une fermeture progressive et générale du couvert arboré (voir Scherrer et al 2024).

Les valeurs indicatrices sont bien corrélées avec les facteurs environnementaux à l’échelle spatiale, mais leurs variations temporelles sont de faible amplitude et difficilement explicables par les facteurs inclus dans nos modèles. La valeur R ne change pas significativement, alors qu’une diminution aurait pu être attendue du fait de l’acidification des sols qui se poursuit de nos jours (Meusburger et al 2025). De même, F ne montre pas de tendance, alors que Meusburger et al observent une diminution de la disponibilité en eau pour les plantes au cours de la période de monitoring. Cette absence de réaction significative de la végétation pourrait s’expliquer par la plasticité phénotypique des plantes, qui leur permet de résister à de faibles changements de leur environnement.

La valeur N diminue, mais seulement lorsque les bryophytes contribuent à la moyenne. Une diminution de N pourrait s’expliquer par la baisse des dépôts d’azote observée sur nos sites (Meusburger et al 2025). Nous avons détecté un faible effet des dépôts atmosphériques sur le recouvrement de la strate herbacée (figure 4), mais nous n’excluons pas qu’il s’agisse d’effets confondants. Les dépôts n’apparaissent pas dans les modèles explicatifs de la variation du nombre d’espèces ou de N.

La valeur T augmente lorsque les bryophytes sont exclues de la moyenne. L’effet tampon du couvert forestier sur la température dans les sous-étages pourrait affaiblir le signal exprimé par la végétation. Bien que T soit très corrélée à la température annuelle moyenne des sites, là encore, les variations temporelles des deux paramètres ne le sont pas. Les phénomènes qui entraînent des modifications significatives de la composition floristique en forêt sont les ouvertures du peuplement, par exemple à la suite de perturbations. Celles-ci n’ont pas eu lieu, à quelques exceptions près (Neunkirch, Viège, Lens).

Le nombre relativement peu élevé de sites inclus dans notre analyse restreint la possibilité de détecter des effets statistiquement significatifs. Cependant, nos relevés sont essentiels car ils contribuent à la base de données européenne ICP Forests. Une première analyse des données à l’échelle de l’Europe, comprenant les relevés suisses, avait mis en évidence une eutrophisation de la végétation et un effet significatif des dépôts azotés (van Dobben & de Vries 2017), à l’encontre de ce que nous constatons. Cependant, cette étude européenne n’incluait pas les relevés des 15 dernières années.

Nos modèles ne parviennent pas bien à expliquer les variations temporelles de la végétation. Le pas de temps choisi pour étudier l’influence des variables environnementales (effet de l’année en cours ou de celle précédant les relevés) trouve vraisemblablement ses limites lorsque l’intervalle entre les relevés est long (10 ans entre 2011 et 2021). Des effets cumulés et des retards de réponse de la végétation peuvent également entrer en jeu. Pour les quelques sites inventoriés deux fois ces dernières années (en 2019 et 2021, ou en 2021 et 2022), les différences (non montrées) indiquent une forte variabilité interannuelle. Il serait donc souhaitable de répéter les relevés plus fréquemment à l’avenir, afin de mieux distinguer tendances à long terme et effets liés à l’année d’inventaire.

Soumis: 20 septembre 2024, accepté (avec comité de lecture): 19 novembre 2024

Remerciements

Les données météorologiques et les dépôts atmosphériques ont été modélisés par Meteotest AG avec le soutien financier de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Nous remercions Peter Kull et Walter Keller (relevés 1994–2011), Martin Schütz (relevés au Parc National), Stephan Zimmermann (préparation des propriétés physico-chimiques des sols), Katrin Meusburger (données de potentiel matriciel), Ariel Bergamini (détermination des bryophytes), Peter Jakob et Volodymyr Trotsiuk (base de données), Flurin Sutter (SIG) et les personnes ayant contribué aux mesures de LAI, en particulier Patrick Schleppi, Fabienne Progin, Isabella Sedivy, Sabrina Maurer, Dominik Hummel, Maria Schmitt, Oliver Schramm, Peter Waldner.

Literatur

Effects of sampling time, species richness and observer on the exhaustiveness of plant censuses. J Veg Sci 17: 299–306.https://doi.org/10.1111/j.1654-1103.2006.tb02449.x

Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe. Dessau-Rosslau: German Environment Agency. 358 p.

Species indicator values as an important tool in applied plant ecology – a review. Basic Appl Ecol 4: 493–506.https://doi.org/10.1078/1439-1791-00185

Forest floor vegetation response to nitrogen deposition in Europe. Glob Chang Biol 20: 429–440.https://doi.org/10.1111/gcb.12440

Plant species richness increases with light availability, but not variability, in temperate forests understorey. BMC Ecol 20: 43.https://doi.org/10.1186/s12898-020-00311-9

25 Jahre Wachstumsentwicklung in 19 Schweizer Wäldern unter zunehmender Trockenheit. Schweiz

Z Forstwes 176 (2): 77–83.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0077

The ecological significance of the herbaceous layer in temperate forest ecosystems. BioSci 57: 845–858, 814.

Canopy cover and soil moisture influence forest understory plant responses to experimental summer drought. Glob Chang Biol 30: e17424.https://doi.org/10.1111/gcb.17424

Response of Swiss forests to management and climate change in the last 60 years. Ann For Sci 72: 311–320.https://doi.org/10.1007/s13595-014-0409-x

Flora indicativa: Ökologische Zeigerwerte und biologische Kennzeichen zur Flora der Schweiz und der Alpen. Haupt, Bern. 376 p.

Klimadaten Waldforschung: Berechnung von historischen Meteo- und Trockenheitsindizes für die Waldforschung auf der Basis von SwissMetNet-Stationsdaten. Bern: Meteotest. 26 p.

Trends atmosphärischer Deposition und Auswirkungen auf Bodenwasserqualität und Baumernährung. Schweiz Z Forstwes 176 (2): 92–98.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0092

Changements climatiques en Suisse. Indicateurs des causes, des effets et des mesures. Etat de l’environnement, vol. 2013, 109 p.

20 Jahre Waldföhrensterben im Wallis: Rückblick und aktuelle Resultate. Schweiz Z Forstwes 169: 242–250.

Nitrogen deposition and exceedances of critical loads for nitrogen in Switzerland 1990–2020. Meteotest – commissioned by the Federal Office for the Environment (FOEN), Bern: Meteotest. 106 p.

Abundance changes of neophytes and native species indicate a thermophilisation and eutrophisation of the Swiss flora during the 20th century. Ecol Indic 135: 108558.https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.108558

Impacts of climate warming, pollution, and management on the vegetation composition of Central European beech forests. Ecol Indic 160: 111888.https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111888

Ground vegetation monitoring in Swiss forests: comparison of survey methods and implications for trend assessments. Environ Monit Assess 174: 47–63.https://doi.org/10.1007/s10661-010-1759-y

The contribution of nitrogen deposition to the eutrophication signal in understorey plant communities of European forests. Ecol Evol 7: 214–227.https://doi.org/10.1002/ece3.2485

Langfristige Waldökosystem-Forschung LWF in der Schweiz. Kernprojekt Bodenmatrix. Ergebnisse der ersten Erhebung 1994–1999. Zürich: Swiss Federal Institute of Technology. 340 p.

Forest microclimate dynamics drive plant responses to warming. Science 368: 772–775.https://doi.org/10.1126/science.aba6880