- Bloc-notes

L’ozone et ses effets en forêt

26.02.2025

Bien avant la fin de l’été, les forêts et leurs lisières prennent chaque année des teintes colorées, également en réaction aux fortes concentrations d’ozone dans l’air ambiant. En Europe centrale, les seuils de tolérance à ce polluant agressif sont systématiquement dépassés, avec des maximas au sud des Alpes et dans certaines régions du Plateau suisse. Dans les placettes forestières du programme de Recherches à long terme sur les écosystèmes forestiers (LWF), les concentrations et les symptômes d’ozone font l’objet d’un suivi annuel, coordonné au niveau européen.

Schweiz Z Forstwesen 176 (2): 114–117. https://doi.org/10.3188/szf.2025.0114

* Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, courriel pierre.vollenweider@wsl.ch

Il fut un temps où les effets de la pollution atmosphérique en forêt faisaient les gros titres. Depuis la fin du XXe siècle, des mesures antipollution efficaces ont permis de réduire significativement les émissions de plusieurs polluants et d’améliorer sensiblement la qualité de l’air. Loin des feux de l’actualité, les niveaux de plusieurs substances continuent de dépasser les valeurs limites. L’ozone est le plus agressif de ces polluants et ses effets sur les écosystèmes forestiers sont bien marqués. Cet article présente une synthèse des connaissances actuelles sur la problématique de l’ozone dans les forêts suisses, en se basant sur les mesures et les observations réalisées annuellement dans les placettes d’observation LWF.

Concentrations d’ozone et programmes d’observation dans les forêts suisses

L’ozone est un polluant secondaire, car il se forme suite à l’accumulation des oxydes d’azote et du monoxyde de carbone émis majoritairement par le trafic routier (The Royal Society 2008). La formation d’ozone est favorisée par les émissions de composés organiques volatiles, avec pour source les activités industrielles et artisanales ou les écosystèmes terrestres. C’est dans les régions rurales des pays industrialisés et par une journée bien ensoleillée que s’accumulent les plus grandes quantités d’ozone – dont la chimie atmosphérique complexe requiert l’énergie lumineuse. La production d’ozone dépend donc fortement des conditions atmosphériques journalières et saisonnières, les pics d’ozone étant formés lors d’épisodes estivaux stables de haute pression, et les niveaux d’ozone présentent ainsi d’importantes variations intra-annuelles et interannuelles. Avant l’époque moderne, les concentrations d’ozone étaient inférieures à 20 µg/m3; mais elles ont plus que doublé avec le développement industriel pour atteindre les 40-60 µg/m3 dans les années 1980 en Europe. Malgré une baisse des émissions de précurseurs, les concentrations d’ozone mesurées en Suisse ont continué de croître jusqu’à la fin du XXe siècle, pour légèrement diminuer ensuite; une légère décroissance tout au plus est attendue jusqu’en 2050. La pollution par l’ozone est en effet un phénomène global, avec des concentrations annuelles mesurées en Europe influencées par le transport à longue distance des polluants, alors que les concentrations estivales dépendent en priorité des émissions continentales. Ainsi, aussi bien les valeurs limites de concentration (120 µg/m3, en moyenne horaire) que d’accumulation (10 000 μg/m3*h, en dose saisonnière), lesquelles renvoient aux seuils toxicologiques de référence respectivement pour la santé humaine et la végétation, sont dépassées chaque année en Suisse. Dans la troposphère, l’ozone est en outre un puissant gaz à effet de serre qui occupe la troisième position en termes de forçage radiatif, après le dioxyde de carbone et le méthane.

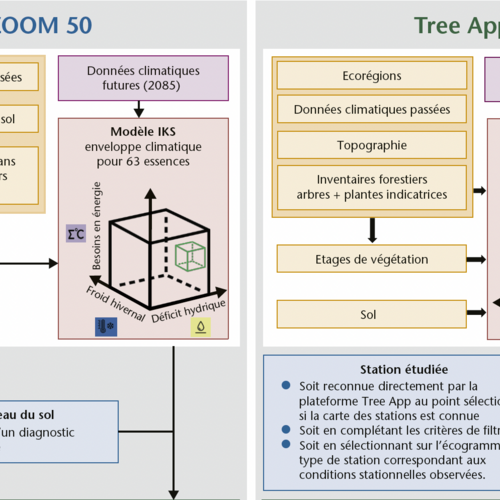

Les effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes forestiers ont fait l’objet de recherches suivies dès les années 1970 dans ce qui est devenu le WSL et les effets délétères de l’ozone en Suisse ont pu être établis dès la décennie suivante. Depuis le début de ce siècle, des mesures des concentrations d’ozone et des observations des symptômes sur les essences arborées et arbustives sont effectuées chaque année dans un ensemble de placettes LWF, en coordination avec les autres pays européens1. Pour la Suisse, ces investigations montrent que les concentrations d’ozone dans les écosystèmes forestiers tendent à augmenter d’est en ouest et sont particulièrement élevées au sud des Alpes, alors que la zone alpine et le Jura tabulaire sont généralement moins touchés (figure 1). En comparaison internationale, et de même que pour les conditions climatiques, la charge en ozone est intermédiaire entre ce qui s’observe dans le nord et le sud de l’Europe, où elle atteint ses valeurs les plus élevées. Le profil montagneux de la Suisse, avec davantage de rayonnement ultraviolet en altitude, favorise des concentrations d’ozone supérieures à celles observées ailleurs en Europe centrale.

Effets de l’ozone sur les essences forestières en Suisse

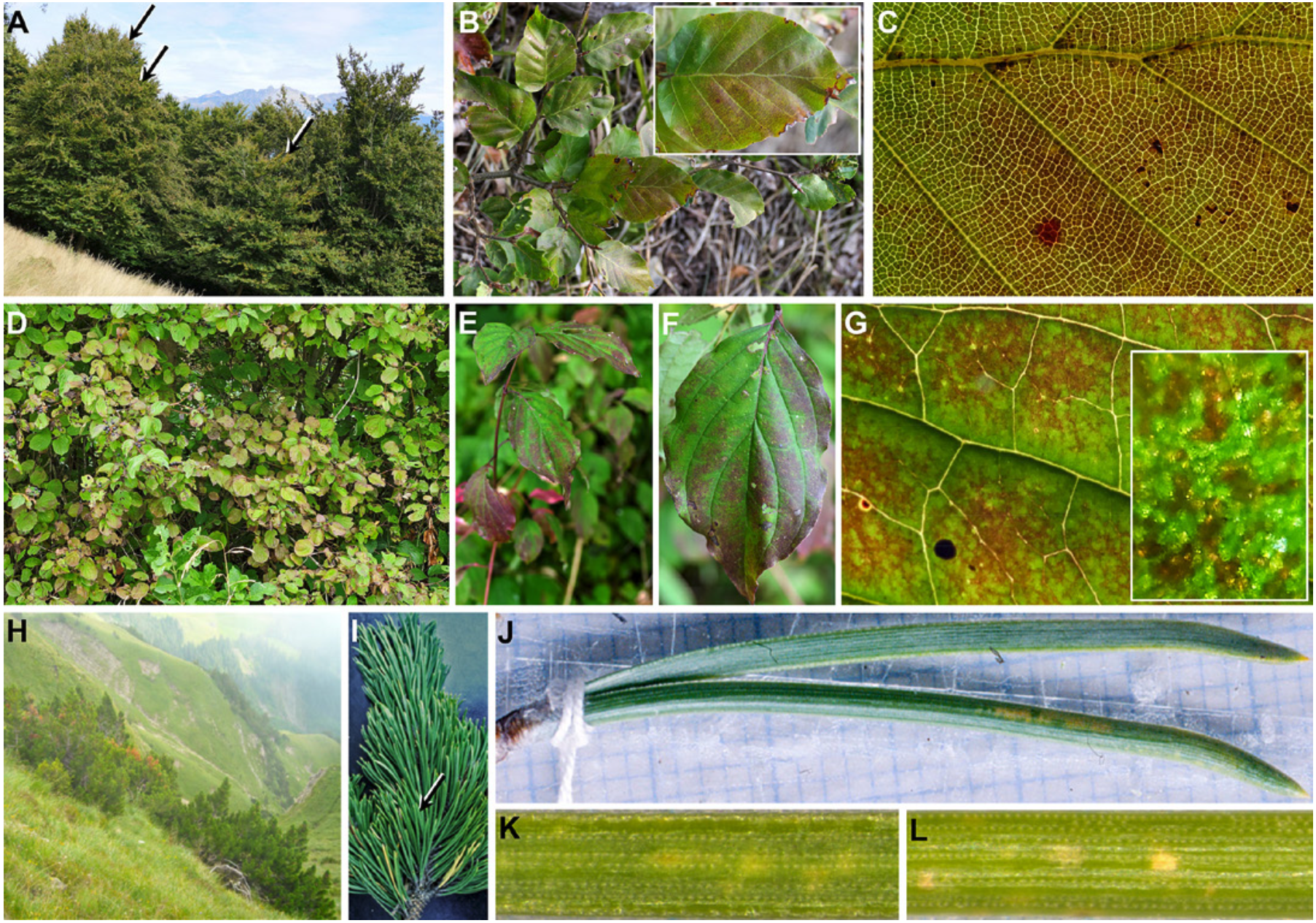

L’effet le plus manifeste de l’ozone en forêt est la formation de symptômes visibles au cours de l’été sur les parties du feuillage les plus exposées à la lumière (figure 2). Ces décolorations se voient parfois à distance (figure 2A, D), elles augmentent en intensité dans les feuilles plus âgées en position basale sur les pousses (figure 2B, E, I) et, sur chaque feuille, elles apparaissent clairement délimitées par le réseau des nervures (figure 2C, G). D’une espèce à l’autre, la morphologie des symptômes montre des variations, par exemple de pigmentation (figure 2A-B vs D-E), et des confusions avec d’autres agents de stress sont possibles. Mais certains traits sont très spécifiques, par exemple le développement de petites lésions à bords diffus centrées, chez les conifères, sur les sites d’échanges gazeux (stomates; figure 2J-L).

L’ozone se dégradant très rapidement, c’est l’observation de ses effets et des réponses induites qui permet d’identifier l’intervention de cet agent de stress (figure 3). De manière convergente d’une espèce à l’autre, ce sont les cellules photosynthétiques – et particulièrement celles juste en dessous des épidermes, qui sont les plus touchées, alors que les nervures demeurent intactes (figure 3A-C, H-I). En synergie avec le stress photo-oxydant, l’ozone détruit les organelles responsables de la photosynthèse (les chloroplastes), ce qui explique certaines décolorations observées, notamment chez les conifères (figure 3C, I vs D, J). Il interagit avec la biologie cellulaire, causant des accumulations (figure 3E vs F) ou des oxydations (figure 3K vs L) des composés de défense – des tannins dans le cas présent – et le déclenchement de programmes de mort cellulaire (figure 3C, J), ce qui constitue sa signature la plus spécifique (Vollenweider et al 2019).

![Fig. 3: Caractéristiques anatomiques et fonctionnelles des symptômes d’ozone observés dans les feuilles de hêtre (A-F) et dans les aiguilles de pin de montagne (G-L). Les symptômes visibles (A, G) présentent d’importantes variations interspécifiques; par contre, les lésions et les réactions cellulaires montrent de grandes similarités (D, F, J, L: échantillons asymptomatiques. L’ozone endommage les tissus chlorophylliens, c’est-à-dire le mésophylle (M) où s’effectue la photosynthèse, alors que les veines (V) demeurent asymptomatiques. Les dégâts culminent dans les parties les plus directement exposées à la lumière (* dans B). Chez les conifères, les cellules les plus atteintes (I, cercles dans H) sont ainsi localisées alentour des stomates (st), qui permettent les échanges gazeux. Le stress oxydant généré par l’ozone détruit les organelles photosynthétiques (chloroplastes [ch]; contraste dans l’intensité des teintes roses de C, I vs D, J) et induit un programme de mort cellulaire génétiquement contrôlé (♦); ces réponses provoquent une dépigmentation croissante du mésophylle (B), visible en surface (G). Les substances antioxydantes et de défense cellulaire, entre autres les tannins condensés (ct), jouent un rôle important dans la réponse des plantes à l’ozone. Chez le hêtre, ils sont accumulés massivement (en rouge dans E vs F) et forment des particules oxydées (cto, B, C), juste sous l’épiderme supérieur (ES), où ils contribuent aux tons vert-bronze observés dans le feuillage symptomatique (A, figure 2). Chez le pin de montagne, on observe avant tout une oxydation de ces composés (K vs L), laquelle augmente de l’intérieur du mésophylle jusqu’aux couches épidermiques (CE); mais ce processus ne contribue guère aux dépigmentations observées à la surface des aiguilles (G). Autres tissus foliaires: épiderme inférieur (EI).](/fileadmin/article_images/160326.png)

L’ozone est le seul polluant atmosphérique à causer des symptômes visibles dans les forêts suisses, lesquels sont observés chaque été. En Europe, ces dégâts foliaires sont observés dans 38.3% (57 sur 149 espèces) des essences feuillues arbustives et arborées (Ferretti et al 2024). En Suisse, cette proportion a atteint 23% en 2023 (10 sur 43 espèces), soit 5.6 fois la moyenne pluriannuelle (figure 1). Des symptômes spécifiques d’ozone s’observent aussi occasionnellement dans 33.3% (4 sur 12 espèces) des gymnospermes indigènes. De façon générale, il y a une bonne correspondance entre les niveaux d’ozone et la fréquence des symptômes associés en Suisse (figure 1). Cependant, les températures de plus en plus élevées, lorsqu’elles sont associées à des sécheresses estivales, tendent à réduire l’absorption d’ozone et le développement de symptômes visibles. Ainsi en 2022, des symptômes d’ozone n’ont été observés que chez 7.9% des espèces observées (3 sur 38) dans les placettes LWF, pour des niveaux d’ozone assez comparables à 2023 mais des conditions climatiques nettement plus sèches. La destruction des cellules assimilatrices et la mobilisation des réserves en carbone pour la défense foliaire ont des conséquences négatives sur la croissance des essences forestières. Des baisses d’accroissement significatives ont ainsi été observées avec de jeunes arbres exposés à l’ozone en conditions contrôlées. En conditions naturelles, les effets négatifs de l’ozone sur la croissance en diamètre des arbres sont au moins partiellement masqués par ceux des autres contraintes environnementales (Etzold et al 2020). Sur la base d’une étude épidémiologique centrée sur le hêtre et l’épicéa et réalisée à partir d’un réseau de placettes d’observation permanentes d’arbres matures, la réduction annuelle d’accroissement en Suisse entre 1991 et 2011 a été estimée à 11% (Braun et al 2014).

En conclusion, la pollution de l’air causée par les immissions d’ozone est toujours loin d’être sous contrôle. En conséquence, les forêts et les écosystèmes naturels montrent des symptômes visibles clairement reconnaissables et des baisses d’accroissement significatives. Dans ce contexte, il est important que le personnel forestier sache clairement identifier les dégâts d’ozone et les distinguer des autres facteurs de stress, particulièrement dans les stations forestières fragilisées.

Fussnoten

icp-forests.net (6.11.2024)

Literatur

Growth losses in Swiss forests caused by ozone: Epidemiological data analysis of stem increment of Fagus sylvatica L. and Picea abies Karst. Environ Pollut 192: 129–138.

Nitrogen deposition is the most important environmental driver of growth of pure, even-aged and managed European forests. For Ecol Man 458:117762

The fingerprint of tropospheric ozone on broadleaved forest vegetation in Europe. Ecol Indic, 158, 111486

Ground-level ozone in the 21st century: future trends, impacts and policy implications. RS Policy document 15/08

Macro- and microscopic leaf injury triggered by ozone stress in beech foliage (Fagus sylvatica L.). Ann For Sci 76(3) 71