- Notizen

Die Eiche, der Eichelhäher und der Förster

24.04.2025

Notiz

Der Eichelhäher und die Eiche leben in einer symbiontische Beziehung. Die Eicheln sind Nahrung für den Rabenvogel, und dieser sorgt für die Verbreitung der Baumart. Nun ist ein Dritter zum Team gestossen: der Förster. Mit der unterstützten Hähersaat nutzt er das natürliche Verhalten des Vogels für die Ausdehnung des Eichenvorkommens und die Schaffung von klimafitten Mischwäldern mit hohem Eichenanteil.

Schweiz Z Forstwesen 176 (3): 172–173.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0172

* Route des Mayens de Salins 71, CH-1992 Les Agettes. E-Mail naturavali@gmail.com

Im Herbst ist er ständig unterwegs, sammelt reife Eicheln am Boden oder direkt am Baum. Bis zu acht dieser Früchte kann er in seinem Kropf transportieren, und eine, meist die Grösste, hält er in seinem Schnabel fest. Die Rede ist vom Eichelhäher (Garrulus glandarius), dem Fleissigsten aller Waldbauer (Abbildung 1). Im Herbst sammelt der Rabenvogel bis zu 5000 Eicheln und versteckt sie als Wintervorrat (den Ouden et al 2003). Dabei legt er bis zu 6 Kilometer zurück, um genügend Früchte aufzutreiben. Er legt seine Verstecke mit Vorliebe in Übergangsbereichen von Waldstrukturen und Vegetation an, wie Bestandeslücken oder Säumen, wobei er lockere Böden bevorzugt. Wenn nötig bearbeitet er diese, damit die Eichel wenige Zentimeter unter der Bodenoberfläche zu liegen kommt (Bossema 1979). Obwohl der Eichelhäher die Verstecke meistens selbst unter einer Schneedecke wieder findet, geht ein Teil der Eicheln «vergessen». So keimen im Frühling unzählige gesunde und vitale Sämlinge. Sie werden zu Eichen, die im Gegensatz zu ihren gepflanzten Artgenossen weder Pflanzschock noch Wurzelverletzungen erlebt haben. Mit seiner Aktivität trägt der Eichelhäher massgeblich zur Verjüngung und Verbreitung von Eichenwäldern bei und sorgt für die genetische Durchmischung der Eichenpopulation.

Verbreitung und Lebensraum des Eichelhähers

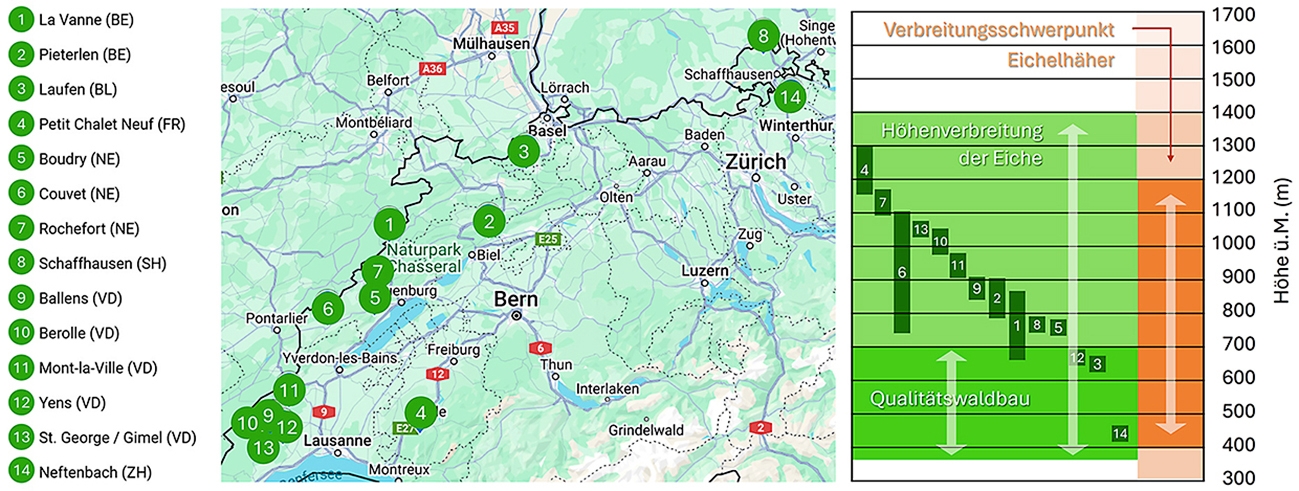

Der Eichelhäher ist in der Schweiz weit verbreitet. Als Ubiquist besiedelt er Wälder aller Art, findet sein Optimum aber in Laub- und Mischwäldern tieferer Lagen mit einem hohem Eichenanteil und gut entwickelter Strauchvegetation. Auch Feldgehölze, grosse Streuobstanlagen sowie Siedlungen mit Parkanlagen, Friedhöfe und baumreiche Wohnquartiere werden gelegentlich besiedelt. Der Verbreitungsschwerpunkt liegt zwischen 400 und 1200 m ü.M. Zwischen 600 und 1000 m ü.M. finden sich fünf Reviere pro Quadratkilometer (Vogelwarte 2025).

Die Hähersaat unterstützt die Entwicklung des Eichenvorkommens

Das Vorkommen einer Baumart hängt von ihrer Fähigkeit ab, sich an ihrem Standort zu behaupten. Die Strategien zur Reproduktion und Ausbreitung spielen dabei eine zentrale Rolle. Von der Eiche, die im Freistand frühestens im Alter von 15 Jahren fruktifiziert und nur alle 5 bis 10 Jahre eine Vollmast bildet, erwartet man a priori keine grossen Sprünge. Dies umso mehr, als ihre schweren Eicheln nahe beim Stamm liegen bleiben. Wie konnte diese Baumart also nach der letzten Eiszeit in nur 7000 Jahren von ihren Refugialgebieten im Süden Spaniens, Italiens und der Türkei bis nach Skandinavien vorstossen? Dazu war nämlich ein durchschnittliches Vordringen des «Eichenwaldes» von 500 bis 1000 Meter pro Jahr nötig. Berücksichtigt man zudem die unregelmässige Fruktifikation, müssen ab und zu auch kilometerweite Sprünge stattgefunden haben (Kremer & Hipp 2020). Wie war dies möglich? Die Antwort liegt in der Zoochorie, das heisst in der Verbreitung von Samen durch Tierarten. Eine überragende Rolle spielte dabei der Eichelhäher, der als einziger Vogel grössere Mengen Eicheln über weite Strecken transportieren kann (Alexis Ducousso 1994). Auch heute, wo der Klimawandel in der Schweiz günstige Wuchsbedingungen für die Eiche schafft (Bonfils et al 2015), dürfte die Entwicklung ihres Vorkommens vom Wirken des Eichelhähers unterstützt werden.

Programm «Unterstützte Hähersaat»

Da der Eichelhäher auch in Gebieten mit wenig oder keinen Eichen vorkommt, kann sein natürliches Triebverhalten zur Anlage von Wintervorräten hier genutzt werden. Die Methode der unterstützten Hähersaat besteht darin, dem Vogel in sogenannten Häherkästen ein künstliches Eichelangebot zur Verfügung zu stellen (Abbildung 2). Aus diesen Depots holt der Eichelhäher die Samen und sät sie an geeigneten Orten.

Der Verein proQuercus, der sich seit über 20 Jahren für die Eiche einsetzt, hat 2024 mit Unterstützung verschiedener Geldgeber ein Programm zur Förderung der unterstützten Hähersaat gestartet (www.proquercus.ch). Die teilnehmenden Projektpartner verpflichten sich, während dreier Jahre jeweils von Mitte September bis Ende November auf einer Fläche von bis zu 20 Hektaren zwischen neun und zwölf Häherkästen aufzustellen, diese mit Eicheln zu bestücken und regelmässig zu warten.

Das Programm ist bei den Forstbetrieben bereits im ersten Jahr auf grosses Interesse gestossen, sodass im Herbst 2024 14 Projekte gestartet werden konnten (Abbildung 3). Die Mehrzahl der Projekte wurden oberhalb des bisher für den Qualitätswaldbau günstigen Höhenbandes (350–700 m ü.M.) angelegt. Viele Forstbetriebe wollen die Aktivität des Eichelhähers nutzen, um Höhenstufen zu erschliessen, in denen die Eiche bisher nicht oder nur selten vorkommt. So reagieren sie auf die mit dem Klimawandel erwartete Verschiebung der Vegetationshöhenstufen und die damit verbundene Erweiterung der für den Eichenanbau geeigneten Standorte. Typische Beispiele dafür sind die Projekte im Val de Travers (NE, Projekt Nr. 4, Couvet) und in Petit-Chalet-Neuf (FR, Projekt Nr. 9), wo die Eiche bisher nicht oder kaum vertreten war.

Wissenstransfer

Neben der eigentlichen Eichenförderung bezweckt das proQuercus-Programm, Erfahrungen mit dieser in der Schweiz noch wenig verbreiteten Verjüngungsmethode zu sammeln. Erste Rückmeldungen der Forstbetriebe zeigen, dass nicht alle Häherkästen gleich gut vom Eichelhäher angenommen wurden. Zum Teil benötigt der Vogel offenbar eine gewisse Zeit, um sich auf das künstliche Angebot einzustellen.

Erste Eindrücke der Projektpartner deuten darauf hin, dass der Eichelhäher fast überall präsent ist – auch dort, wo die Eiche fehlt oder selten ist. Bei einem spärlichen natürlichen Eichelangebot (Fehlmast, keine Samenbäume) sind die Häherkästen beliebt, wobei Material und Masse der Behälter keinen Einfluss auf die Annahme haben. Kästen im Saumbereich von strukturierten Beständen scheinen effektiver zu sein als solche auf Freiflächen. Gründe dafür könnten die Imitation der natürlichen Lage einer Eiche, bessere Deckung, eine längere Frische der Eicheln sowie die Verfügbarkeit geeigneter Kleinstandorte für die Anlage von Wintervorräten sein. Häherkästen werden auch von Eichhörnchen und Mäusen fleissig genutzt.

Neue Projekte im Jahr 2025

Ende Mai 2025 wird das Programm eine zweite Projektserie ausschreiben, mit dem Ziel, bis Ende 2027 gesamthaft 25 bis 30 Projekte umzusetzen. Die teilnehmenden Betriebe werden ermutigt, die Bevölkerung, Unternehmen und Schulen im Rahmen von Aktionstagen einzubinden, um Wald und Forstwirtschaft einem breiten Publikum näher zu bringen. Für ihre Mitwirkung im Programm und die Dokumentation ihrer Erfahrungen erhalten die Projektpartner eine finanzielle Unterstützung. Projekte, die Öffentlichkeitsarbeit und Bildung integrieren, werden zusätzlich honoriert. Informationen und Teilnahmebedingungen werden auf der Website von proQuercus publiziert (www.proquercus.ch).

Dank

Das Projekt «Unterstützte Hähersaat» wird unterstützt von Seedling Foundation (seedlingfoundation.ch), Forstdienst Kanton Waadt (vd.ch/environnement/foret/subventions-pour-les-forets/adaptations-aux-changements-climatiques), Somaha-Stiftung (somaha-stiftung.ch) und Bundesamt für Umwelt BAFU (bafu.admin.ch).

Literatur

Le geai des chênes, premier reboiseur européen. Forêt entreprise 97.

Die Eiche im Klimawandel. Zukunftschancen einer Baumart. Merkblatt für die Praxis 55. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL. 12 p.

Jays and oaks: An eco-ethological study of a symbiosis. Behaviour 70 (1–2): 1–117. doi:https://doi.org/10.1163/156853979X00016

Jays, Mice and Oaks: Predation and Dispersal of Quercus robur and Q. petraea in North-western Europe. In: Forget PM, Lambert JE, Hulme PE, Vander Wall SB (eds.) Seed fate: predation, dispersal and seedling establishment, CABI Publishing. pp 223–239. doi:https://doi.org/10.1079/9780851998060.0223

Oaks: an evolutionary success story. New Phytol (226): 987–1011. doi:https://doi.org/10.1111/nph.16274

Eichelhäher. Vogelwarte Sempach.www.vogelwarte.ch/de/voegel-der-schweiz/eichelhaeher/(Zugriff: 23.2. 2025)