- Notizen

Kohlenstoff in Schweizer Waldböden: Vorrat und Auswirkung von Trockenheit

26.02.2025

![Abb 1 Typische Böden an der Waldgrenze (ein Ranker auf 2080 m ü.M., Lötschental [VS], links) und im Mittelland (eine Parabraunerde auf 610 m ü.M., Neuenegg [BE], rechts) zeigen, dass die Kohlenstoffspeicherung im Waldboden von den Standortbedingungen abhängt.](/fileadmin/_processed_/9/2/csm_159515_806f9c17de.jpeg)

Notiz

Schweizer Waldböden speichern mit 143 Tonnen pro Hektar die grössten Mengen an Kohlenstoff aller europäischer Wälder. Dieser hohe Vorrat hat sich über Jahrtausende aufgebaut und ist wahrscheinlich auf die feuchten und kühlen Klimaverhältnisse zurückzuführen. Auf den Flächen des Projekts «Langfristige Waldökosystem-Forschung» besteht eine negative Beziehung zwischen Waldbiomasse und Bodenkohlenstoff, weil bei günstigen Wuchsverhältnissen, etwa in einem warmen Klima, mehr Bodenkohlenstoff abgebaut wird. Bodenminerale, die die Stabilisierung von Kohlenstoff steuern, haben die grösste Bedeutung für den Kohlenstoffvorrat im Boden. Schweizer Waldböden weisen unter trockeneren und wärmeren Klimabedingungen niedrigere Kohlenstoffvorräte auf, was auf potenzielle Kohlenstoffverluste in einem zukünftigen Klima hindeutet.

* Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, E-Mail frank.hagedorn@wsl.ch

Waldböden spielen eine zentrale Rolle im Schweizer Kohlenstoffkreislauf. In der organischen Bodensubstanz, landläufig Humus genannt, speichern Schweizer Waldböden etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre über der Schweiz als CO2 enthält (Hagedorn et al 2018). Kleine Änderungen in der Kohlenstoffspeicherung könnten daher Böden zu bedeutenden CO2-Senken oder -Quellen machen. Neben der Kohlenstoffspeicherung ist die organische Bodensubstanz auch ein wichtiger Wasser- und Nährstoffspeicher und Nahrungsquelle für Bodenorganismen.

Die organische Bodensubstanz bildet sich aus abgestorbenem Pflanzenmaterial, das von Bodenorganismen ab- und umgebaut wird. Die grösste Menge wird dabei durch mikrobielle Bodenatmung als CO2 wieder an die Atmosphäre zurückgegeben, während nur wenige Prozente der ursprünglichen Pflanzenstreu längerfristig im Boden verbleiben. Eine Verknüpfung mit Mineralen schützt die organische Bodensubstanz vor dem vollständigen Abbau, sodass sie über tausende Jahre im Boden verbleiben kann (Gies et al 2021). Ein typisches Kennzeichen von Waldböden ist die organische Auflage, die sich an der Bodenoberfläche befindet und aus unterschiedlich zersetzter Pflanzenstreu besteht (Abbildung 1). Ihre Mächtigkeit nimmt generell mit widrigen Abbaubedingungen zu.

Hinsichtlich der Kohlenstoffspeicherung im Boden wird angenommen, dass unter stabilen Umweltbedingungen im Boden ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffeintrag durch Pflanzen und Abgabe durch mikrobiellen Abbau besteht. Der Klimawandel beeinflusst beide Prozesse (Hagedorn et al 2018). Steigende Temperaturen beschleunigen die Aktivität von Organismen und erhöhen damit die Kohlenstoffflüsse. Demgegenüber schränkt Trockenheit die Aktivität aller Organismen ein und verringert die Flüsse. Da sowohl die Vegetation als auch die Bodenorganismen betroffen sind, ist die Gesamtwirkung des Klimawandels auf den Kohlenstoffvorrat im Boden schwer vorherzusagen. Zusätzlich spielen auch die Baumartenzusammensetzung, die forstliche Nutzung und die Bodenmineralogie eine wichtige Rolle für die Kohlenstoffspeicherung im Boden.

Dieser Beitrag gibt einen Überblick, wie viel Kohlenstoff in der organischen Bodensubstanz auf den LWF-Flächen und im Schweizer Wald gespeichert ist und welche Umweltfaktoren die Kohlenstoffspeicherung steuern. Anhand von Ergebnissen eines Bewässerungsversuches im trockenheitsgestressten Pfynwald wird diskutiert, wie empfindlich der Kohlenstoffkreislauf im Boden auf Trockenheit reagiert.

Messung des Kohlenstoffvorrats im Boden

Die Messungen der Kohlenstoffvorräte auf 16 Flächen des Forschungsprogramms «Langfristige Waldökosystem-Forschung» (LWF) basieren auf je ein bis drei repräsentativen Bodenprofilen, die bis zum Ausgangsgestein oder durchschnittlich bis in eine Tiefe von 120 cm gegraben wurden. Die Beprobung der organischen Auflage erfolgte horizontweise, während die Mineralerden nach definierten Tiefenstufen bis in 80 cm Tiefe beprobt wurden. Darunter wurden Proben von genetischen Horizonten genommen. Neben den Proben für die chemischen Analysen wurden auch Volumenproben für die Dichtebestimmung entnommen. Im Anschluss wurden die Bodenproben gesiebt, gemahlen und auf ihren Kohlenstoffgehalt analysiert. Der Kohlenstoffvorrat im Boden wurde schliesslich durch die Kombination der gemessenen Bodendichte und der Steingehalte berechnet. In der Waldbiomasse wurde der Kohlenstoffvorrat anhand von allometrischen Funktionen mit dem Holzvolumen quantifiziert (Etzold et al 2025).

Die Ergebnisse der LWF-Flächen konnten mit den Kohlenstoffvorräten von 1050 Bodenprofilen der WSL-Bodendatenbank verglichen werden. Die Identifikation der steuernden Faktoren erfolgte mit einer Varianzanalyse (Gosheva et al 2017).

Bewässerungsversuch im Pfynwald

Der Einfluss der zunehmenden Trockenheit auf den Kohlenstoffkreislauf im Wald und im Boden wurde im Rahmen eines langfristigen Bewässerungsversuchs im trockenheitsgestressten, von Föhren dominierten Pfynwald (VS) untersucht. Die experimentelle Bewässerung hebt die Trockenheitslimitierung auf, sodass bestehende Trockenheitseffekte im Wald analysiert werden können. Im Untersuchungsgebiet (1,2 ha) wurden vier Flächen (jeweils 1000 m²) zufällig für die Bewässerung ausgewählt, während vier weitere Flächen als Kontrollflächen dienten. Seit 2003 wurde während der frostfreien Zeit jede Nacht eine Niederschlagsmenge von 5 mm mittels eines Sprinklersystems aufgebracht, was pro Jahr einer zusätzlichen Niederschlagsmenge von etwa 700 mm entspricht. Die Kontrollflächen erhielten lediglich die «natürlichen» 500 mm Niederschlag pro Jahr.

In dem Versuch wurden ein- bis zweimal monatlich die CO2-Flüsse aus dem Waldboden mittels einer Vaisala-CO2-Sonde in Messkammern (Ø 20 cm) gemessen (an je vier Messpunkten auf jeder der vier Versuchsflächen). Nach 19 Versuchsjahren bestimmten wir die Kohlenstoffgehalte und deren Vorräte im Boden (siehe oben). Zusätzlich erfassten wir auch die im Boden lebenden Regenwürmer, die eine Schlüsselrolle bei der Umwandlung von abgestorbenem Pflanzenmaterial spielen. Einzelheiten finden sich bei Guidi et al (2022).

Schweizer Waldböden: hohe Kohlenstoffvorräte

Waldböden speichern auf den LWF-Flächen durchschnittlich 150 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar, was in etwa dem durchschnittlichen Vorrat von Schweizer Waldböden entspricht (Abbildung 2, Etzold et al 2025). Pro Flächeneinheit haben Schweizer Waldböden damit die höchsten Kohlenstoffvorräte in Europa (Grüneberg et al 2014). In deutschen Wäldern weisen die Böden beispielsweise nur einen Vorrat von 117 Tonnen C/ha auf. Ursache für den hohen Kohlenstoffvorrat in Schweizer Waldböden ist das kühle und feuchte Klima, die relativ naturnahe Waldnutzung sowie das hohe Alter des Waldes in der Schweiz (Gosheva et al 2017).

Auf den LWF-Flächen enthalten die Waldböden im Durchschnitt etwa 10 Prozent weniger Kohlenstoff als die lebende Biomasse; schweizweit sind es aber 20 Prozent mehr (Abbildung 2). Dies liegt an der höheren Biomasse auf den LWF-Flächen, da deren Wälder nur minimal genutzt werden (Etzold et al 2025). Rund 20 Prozent des Kohlenstoffvorrats im Boden auf den LWF-Flächen befinden sich in der organischen Auflage (Abbildung 2). Höher gelegene Nadelwaldstandorte über 1000 m ü.M. speichern mehr Kohlenstoff in der organischen Auflage als Laubwaldstandorte unter 1000 m ü.M. (36 gegenüber 9 t C/ha). Das liegt an der schwerer abbaubaren Nadelstreu und den kühlen, feuchten Bedingungen, die die Zersetzung und Umwandlung der Streu hemmen.

Was steuert den Kohlenstoffvorrat im Boden?

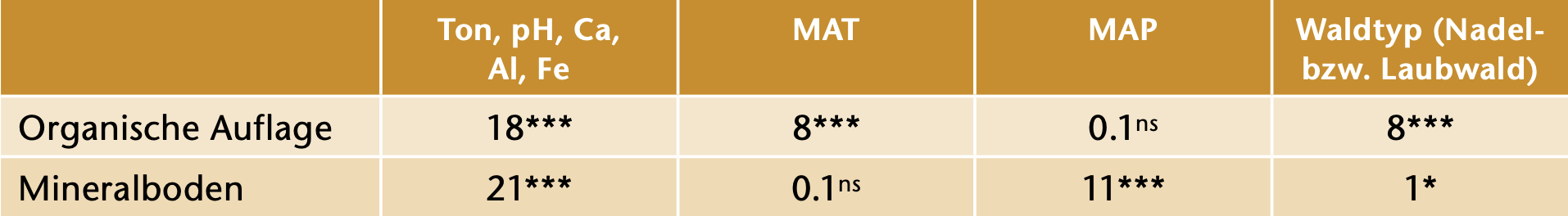

Entgegen der intuitiven Erwartung ergibt sich auf den LWF-Flächen eine negative Beziehung zwischen dem Kohlenstoffvorrat in Biomasse und im Boden, die aber nur schwach signifikant ist (Abbildung 2). Eine vergleichbare negative Tendenz besteht mit der Waldproduktivität (Etzold et al 2025). Auch auf nationaler Ebene weist das Schweizer Mittelland, trotz höchster Biomasse, die geringsten Bodenkohlenstoffvorräte auf. Dagegen liegen in der Südschweiz mit niedriger Biomasse die höchsten Kohlenstoffvorräte im Boden vor. Diese negative Beziehung deutet darauf hin, dass wachstumsförderliche Bedingungen (z.B. warme Klimaverhältnisse, gute Nährstoffversorgung) den mikrobiellen Kohlenstoffabbau beschleunigen und so den Bodenkohlenstoffvorrat verringern. Unterstützt wird diese Erklärung durch die Analyse der 1050 Bodenprofile aus der ganzen Schweiz (Tabelle 1). Mit steigender Temperatur nimmt der Kohlenstoffvorrat im Boden ab, während er mit zunehmender Niederschlagsmenge ansteigt. Allerdings ergibt die Datenanalyse auch, dass die Bodenmineralen und die chemische Bodenzusammensetzung (Ton und Gehalte an Eisen und Calcium) die grösste Rolle hinsichtlich der Kohlenstoffspeicherung im Boden spielen. Die Oberflächen von Bodenmineralen gehen mit der organischen Bodensubstanz stabile Verbindungen ein, die sie vor dem Abbau schützen (Hagedorn et al 2018). So weisen die kohlenstoffreichen Böden der Alpensüdseite (Abbildung 2) besonders hohe Gehalte an Eisen- und Aluminiumoxiden auf, die organische Bodensubstanz besonders gut stabilisieren. Im Jura sind es dagegen die hohen Gehalte an Calciumkarbonat, welche die organische Bodensubstanz vor dem Abbau schützen.

Klimawandel beeinflusst Kohlenstoffkreislauf

In den letzten Jahren hat der Schweizer Wald insbesondere unter der zunehmenden Trockenheit gelitten. Die Ergebnisse des langfristigen Bewässerungsversuchs in dem «natürlicherweise» trockenen Föhrenwald verdeutlichen, dass auch die Kohlenstoffflüsse empfindlich auf Trockenheit reagieren (Abbildungen 3 und 4). Durch die Bewässerung steigt der Kohlenstoffeintrag in den Boden durch den Streufall infolge des erhöhten Baumwachstums um etwa 50 Prozent. Noch stärker verändert sich die Feinwurzelproduktion: Sie verdoppelt sich durch die Bewässerung. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die zunehmende Trockenheit im Wallis das Waldwachstum und damit den Kohlenstoffeintrag in den Boden reduziert. Gleichzeitig hemmt Trockenheit auch die biologische Aktivität im Boden, was zu einem geringeren Abbau der organischen Substanz und einem niedrigeren CO2-Fluss aus dem Boden der trockenen Flächen führt (Abbildung 3). Gesamthaft halten sich die Auswirkungen von Bewässerung und Trockenheit in etwa die Waage, sodass die Nettoauswirkungen auf die Kohlenstoffbilanz des Bodens gering bleiben.

Obwohl die mehrjährige Bewässerung den gesamten Kohlenstoffvorrat im Boden nicht signifikant beeinflusste, änderte sich die Tiefenverteilung der organischen Bodensubstanz (Abbildung 4). Unter trockenen Bedingungen (Kontrolle) wies die organische Auflage einen grösseren Kohlenstoffvorrat auf, während der Mineralboden weniger speicherte als die bewässerten Flächen (Abbildung 4). Dies könnte zum einen am geringeren Kohlenstoffeintrag durch Wurzeln liegen. Zudem nimmt unter Trockenheit die Aktivität tiefgrabender Regenwürmer ab, die Streu in den Mineralboden ziehen und sie dort mit Bodenmineralen verbinden und so vor weiterem Abbau schützen (Guidi et al 2022). Langfristig kann Trockenheit so die Kohlenstoffspeicherung reduzieren.

Auch die regionale Verteilung der Kohlenstoffvorräte in der Schweiz deutet auf eine abnehmende Kohlenstoffspeicherung im Klimawandel hin. Entlang des «natürlichen» Klimagradienten in der Schweiz, bei dem es mit zunehmender Höhe kühler und feuchter wird, steigt der Kohlenstoffvorrat in Schweizer Waldböden (Gosheva et al 2017). Im statistischen Modell spielt die Temperatur für die Kohlenstoffvorräte der organischen Auflage eine wichtige Rolle, während im Mineralboden dem Niederschlag eine grössere Bedeutung zukommt (Tabelle 1). Das legt nahe, dass unter wärmeren und trockeneren Verhältnissen – wie wir sie in der nahen Zukunft erwarten können – Waldböden weniger Kohlenstoff speichern und dass damit im Klimawandel mit Kohlenstoffverlusten aus den Böden zu rechnen ist. Wie schnell und stark die Abnahme ausfällt, bleibt offen. In den bayerischen Kalkalpen fanden Prietzel et al (2016) eine Abnahme des Kohlenstoffvorrats in Waldböden um 14 Prozent innerhalb von drei Jahrzehnten, was sie hauptsächlich auf die Erwärmung zurückführten. Solche scheinbar kleinen Änderungen im Kohlenstoffvorrat im Boden können langfristig grosse Auswirkungen auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre haben.

Schlussfolgerung

Schweizer Waldböden weisen ausserordentlich hohe Kohlenstoffvorräte auf, was zumindest teilweise auf die kühl-feuchten Verhältnisse zurückzuführen ist. Zukünftige Klimabedingungen mit höheren Temperaturen und trockeneren Sommern werden daher vermutlich zu einem neuen Gleichgewicht mit niedrigeren Kohlenstoffvorräten führen. Der Bewässerungsversuch im trockenen Pfynwald unterstützt diese Schlussfolgerung. Trockenheit reduziert die Kohlenstoffflüsse und den Einbau von Kohlenstoff in den Mineralboden. Mit Kohlenstoffverlusten ist auch durch die zunehmenden Störungen durch Windwurf, Feuer und Schädlingsbefall zu rechnen, insbesondere in Bergböden mit hohen Kohlenstoffvorräten in der organischen Auflage. Eine standortangepasste Waldbewirtschaftung fördert die Kohlenstoffspeicherung in Waldböden. Diese umfasst eine bodenschonende Holzernte, eine permanente Bestockung durch Plenter- oder Dauerwald sowie die Förderung eines stabilen, arten- und strukturreichen Waldes zur Minimierung von flächigen Störungen wie Borkenkäferbefall oder Windwurf.

Literatur

25 Jahre Wachstumsentwicklung in 19 Schweizer Wäldern unter zunehmender Trockenheit. Schweiz Z Forstwes 176 (2): 77–83.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0077

Millennial-age glycerol dialkyl glycerol tetraethers (GDGTs) in forested mineral soils: 14C-based evidence for stabilization of microbial necromass. Biogeosci 18: 189–205.https://doi.org/10.5194/bg-18-189-2021

Reconstruction of historic forest cover changes indicates minor effects on carbon stocks in Swiss forest soils. Ecosystems 20: 1512–1528.https://doi.org/10.1007/s10021-017-0129-9.

Organic carbon stocks and sequestration rates of forest soils in Germany. Glob Change Biol 20: 2644–2662.https://doi.org/10.1111/gcb.12558

Soil fauna drives vertical redistribution of soil organic carbon in a long-term irrigated dry pine forest. Glob Change Biol 28: 3145–3160.https://doi.org/10.1111/gcb.16122

Boden und Umwelt: organische Bodensubstanz, Treibhausgasemissionen und physikalische Belastung von Schweizer Böden. Thematische Synthese TS2 des Nationalen Forschungsprogramms «Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» (NFP 68), 2. 93 p.

Organic matter losses in German Alps forest soils since the 1970s most likely caused by warming. Nature Geosci. 9: 543–548.https://doi.org/10.1038/ngeo2732