- Perspectives

Synthèse des récentes recherches sur l’orme lisse (Ulmus laevis) en Suisse

01.11.2024

Perspectives

Résumé

L’orme lisse (Flatter-Ulme, Ulmus laevis) est une espèce d’arbre peu connue en Suisse, dont l’origine a souvent été controversée. De ce fait, il n’a reçu que peu d’attention de la part des scientifiques et des forestiers. Un projet a été lancé en 2020 par le Jardin botanique de l’Université de Fribourg, afin de clarifier le statut de l’espèce. Des recherches sur sa distribution et son écologie, impliquant de larges prospections sur le terrain ainsi que sur le plan historique et génétique, ont été menées. Nous synthétisons dans cet article les principaux résultats de ces recherches et leurs implications pour la pratique. Différents arguments permettent d’affirmer que l’orme lisse doit être considéré comme une espèce indigène et spontanée en Suisse. Arbre pionnier des forêts inondables bordant les grands lacs et cours d’eau du Plateau, il est aujourd’hui grandement menacé par la perte de dynamique alluviale, suite aux grandes corrections des eaux et aux endiguements. La population résiduelle est extrêmement faible, il s’agit de l’un des arbres les plus rares du pays. L’orme lisse peut être vu comme une espèce relictuelle des anciennes forêts alluviales dynamiques qui existaient à l’époque. Aujourd’hui, l’arbre se reproduit très difficilement. Le maintien de populations naturelles passe surtout par une protection stricte des stations existantes, et par des projets ambitieux de revitalisation de cours d’eau, dans lesquels il peut être favorisé.

Keywords: European white elm, Switzerland, distribution, ecology, endangered tree

* Chemin du Musée 10, CH-1700 Fribourg, courriel yann.fragniere@unifr.ch

J For Suisse 175 (6): 288–295.https://doi.org/10.3188/szf.2024.0288

L’orme lisse (Flatter-Ulme, Ulmus laevis) est l’une des trois espèces d’ormes d’Europe (famille des Ulmacées), tous présents en Suisse. Le plus commun du pays est l’orme de montagne (Berg-Ulme, Ulmus glabra), qu’on observe un peu partout des forêts fraiches du Plateau jusqu’à l’étage montagnard. L’orme champêtre (Feld-Ulme, Ulmus minor) est plus thermophile, on le trouve à basse altitude, généralement en forêt alluviale ou dans des endroits plus secs, comme les lisières ou les haies ensoleillées.

L’orme lisse, quant à lui, est généralement considéré comme une espèce typique des forêts riveraines des plaines alluviales. Son aire de distribution principale s’étend de l’Europe centrale et orientale jusqu’aux montagnes de l’Oural à l’est (Caudullo & De Rigo 2016), notamment dans les grandes plaines alluviales telles que celles du Danube ou du Dniepr. Plus proche de chez nous, l’espèce est considérée comme indigène et spontanée en Allemagne et dans certaines régions de France, comme en Alsace. En marge de son aire de distribution, l’espèce est souvent mal connue. En raison de sa rareté, elle a souvent été considérée comme une espèce introduite, d’où le faible intérêt pour les botanistes et les forestiers de signaler sa présence (Müller-Kroehling 2003).

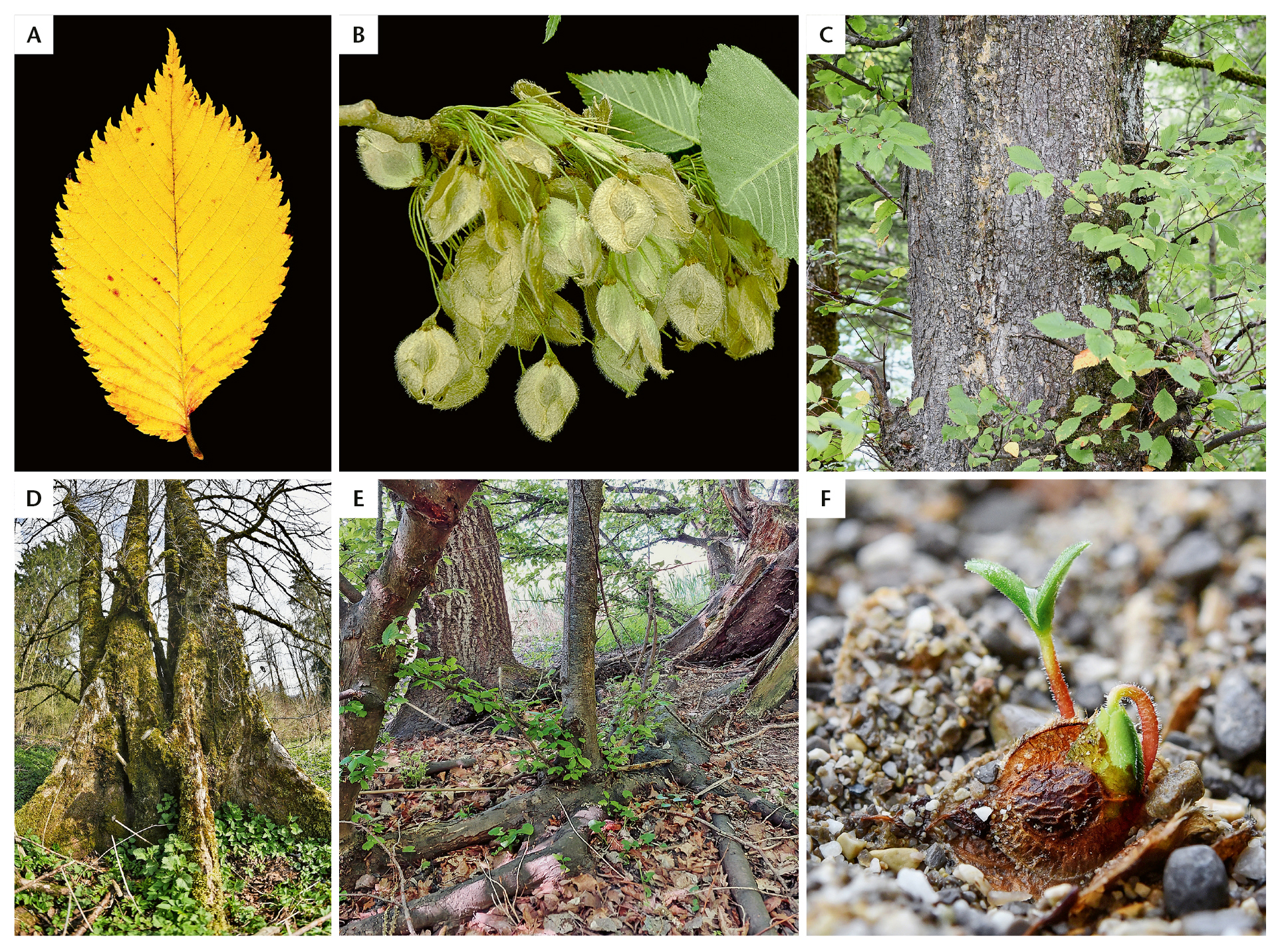

Différencier l’orme lisse des deux autres espèces d’ormes indigènes peut paraitre compliqué au premier abord. Mais de nombreux caractères morphologiques peuvent être utilisés pour le faire (Fragnière et al 2022). Les longs pédoncules des fleurs et des fruits assurent une identification fiable si ces derniers sont présents (ce qui est souvent le cas de mars à juin). Les fruits ont aussi une aile à marge ciliée, contrairement aux deux autres espèces. D’autres caractères permettent de le reconnaitre tout au long de l’année. Citons par exemple les feuilles aux dents plus incurvées que les deux autres espèces d’ormes, la présence sur le tronc de nombreux petits rameaux groupés (gourmands) et les bourgeons pointus, aux écailles brun et noir. Enfin, un caractère remarquable mais pas toujours présent, le développement de contreforts puissants à la base du tronc (figure 1).

En Suisse, l’orme lisse est très rare et son indigénat est peu clair. Dans le célèbre «Atlas de Distribution des Ptéridophytes et des Phanérogames de la Suisse» de Welten & Sutter (1982), l’espèce est considérée uniquement comme cultivée. Dans le «Flora Helvetica, Flore illustrée de Suisse» (5e édition de 2018), l’orme lisse est considéré comme cultivé et rarement subspontané. Dans les années 1990 et 2000, un projet sur les arbres forestiers rares (projet SEBA) incluant l’orme lisse a été mené (Schwab 2001). Il n’y a pas eu de recherches spécifiques réalisées alors sur le terrain, les résultats étant issus de sondages auprès de nombreux forestiers en Suisse. L’étude a mis en évidence le manque de connaissances sur l’orme lisse et a émis l’hypothèse qu’il pourrait être spontané en Suisse dans certains cas.

Difficile de parler des ormes sans mentionner la graphiose (maladie hollandaise de l’orme), une maladie fongique qui a causé des ravages considérables, surtout vers les années 1980. En réalité, cela concerne surtout l’orme de montagne et l’orme champêtre, mais peu l’orme lisse. Il y est sensible, mais il semble que les vecteurs principaux de la maladie soient peu attirés par cette espèce en raison des composants chimiques de l’écorce (Müller-Kroehling 2003). Les populations d’ormes lisses n’ont donc vraisemblablement peu été affectées par cette épidémie. Les raisons de sa présence sporadique sont à chercher ailleurs.

De nouvelles recherches sur l’orme lisse en Suisse semblaient donc essentielles pour une meilleure compréhension et une nouvelle évaluation du statut de l’espèce (indigénat, menace). Suite à la découverte de diverses nouvelles stations dans le canton de Fribourg, le Jardin botanique de l’Université de Fribourg, intéressé à clarifier le statut de l’espèce, a lancé un projet à l’échelle nationale. Les résultats de ces recherches, qui se sont déroulées de 2020 à 2024, ont fait l’objet de diverses publications scientifiques (Fragnière et al 2022, Dermelj et al 2024, Fragnière et al 2024).

L’objectif de cet article de synthèse est de résumer les principaux résultats de nos études les plus récentes et d’en tirer les conclusions et recommandations pour la pratique. Les principales questions portaient sur la répartition actuelle et l’état des populations d’orme lisse en Suisse, sur leur origine naturelle ou cultivée, sur leur niche écologique ainsi que sur la structure génétique des populations en Suisse par rapport à d’autres populations des pays voisins où l’espèce est considérée comme indigène. Ces différentes données ont permis une réévaluation de son statut d’indigénat en Suisse et de son degré de menace.

Matériel et méthodes

Les méthodes sont expliquées en détail dans les différents travaux publiés précédemment (Dermelj et al 2024, Fragnière et al 2024). Dans un premier temps, toutes les informations disponibles sur l’orme lisse ont été réunies (p. ex. bases de données nationales, littérature grise pour la Suisse, herbiers). Afin d’essayer d’obtenir des informations supplémentaires, différents cantons ont également été contactés (forestiers, services de protection de la nature), ainsi que différents spécialistes.

Sur la base des informations collectées, toutes les populations pouvant potentiellement être naturelles ont été visitées sur le terrain, entre 2020 et 2023. De plus, des centaines de kilomètres ont été explorés le long des principales rivières, deltas et rives des lacs de Suisse. Lors de ces recherches, différentes données ont été récoltées: un inventaire avec géolocalisation précise et mesure du diamètre à hauteur de poitrine (DHP) de tous les ormes lisses observés, un échantillonnage de feuilles de quelques individus dans différentes stations (en Suisse et à l’étranger) en vue d’analyses génétiques, un relevé de végétation et un échantillonnage de sol dans diverses stations en Suisse.

Nous nous sommes concentrés uniquement sur les populations pouvant potentiellement être d’origine naturelle et spontanée. Pour évaluer le caractère naturel, les critères suivants ont été utilisés.

Les populations probablement naturelles correspondent à ces critères:

- Mélange d’arbres de différents diamètres: cela peut indiquer des âges différents, et donc plus probablement une dynamique de population naturelle.

- Arbres dispersés, non regroupés en un seul endroit et/ou non alignés artificiellement: cette distribution «aléatoire» indique une dispersion naturelle plus probable (les plantations étant généralement réalisées de manière régulière).

- Plusieurs groupes/individus le long d’une rivière/d’un lac plus ou moins éloignés les uns des autres: des arbres éloignés de plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres suggèrent une plus grande probabilité de colonisation naturelle, rendant peu probable que des plantations aient été établies de manière répétée, par exemple, le long de la même rivière.

- Habitat favorable (forêt riveraine), au moins historiquement: les ormes lisses se situent dans des forêts riveraines ou dans des plaines alluviales, avec une topographie plate, non loin de rivières ou de lacs. Ces zones sont ou étaient historiquement influencées par la dynamique alluviale, sujettes aux inondations et caractérisées par des nappes phréatiques élevées (bien que ces caractéristiques aient souvent été modifiées aujourd’hui).

- Plantation semblant peu probable compte tenu du contexte: les plantations sont généralement établies dans des endroits propices à la culture. L’observation d’arbres sur des bancs d’alluvions ou de galets, presque dans le lit de la rivière, etc. suggère qu’une plantation est peu probable.

Les populations potentiellement naturelles correspondent en partie aux critères ci-dessus. Les plantations (connues ou probables) ne correspondent pas aux critères ci-dessus ou l’on sait qu’ils sont plantés. Les peuplements plantés n’ont pas été systématiquement étudiés. Pour toutes les étapes suivantes, seules les deux premières catégories sont prises en compte.

Pour les analyses génétiques, l’étude s’est faite au moyen de microsatellites. Des échantillons ont également été récoltés à la pépinière du canton de Berne à Lobsigen. Une plantation d’ormes lisses y a été établie dans les années 90 à partir de graines récoltées en Suisse. Les graines de cette plantation sont aujourd’hui utilisées par cette pépinière pour la multiplication.

Enfin, plusieurs bibliothèques en ligne et archives internet ont été consultées pour trouver des informations historiques sur l’orme lisse en Suisse et dans les pays voisins. Outre le nom scientifique de l’espèce, les noms en français et en allemand, y compris les nombreux synonymes, ont été utilisés pour la recherche. Des informations générales concernant la plantation, l’utilisation ou la distribution de l’espèce ont été extraites, principalement pour les 18e, 19e et la première moitié du 20e siècle.

Résultats

Distribution

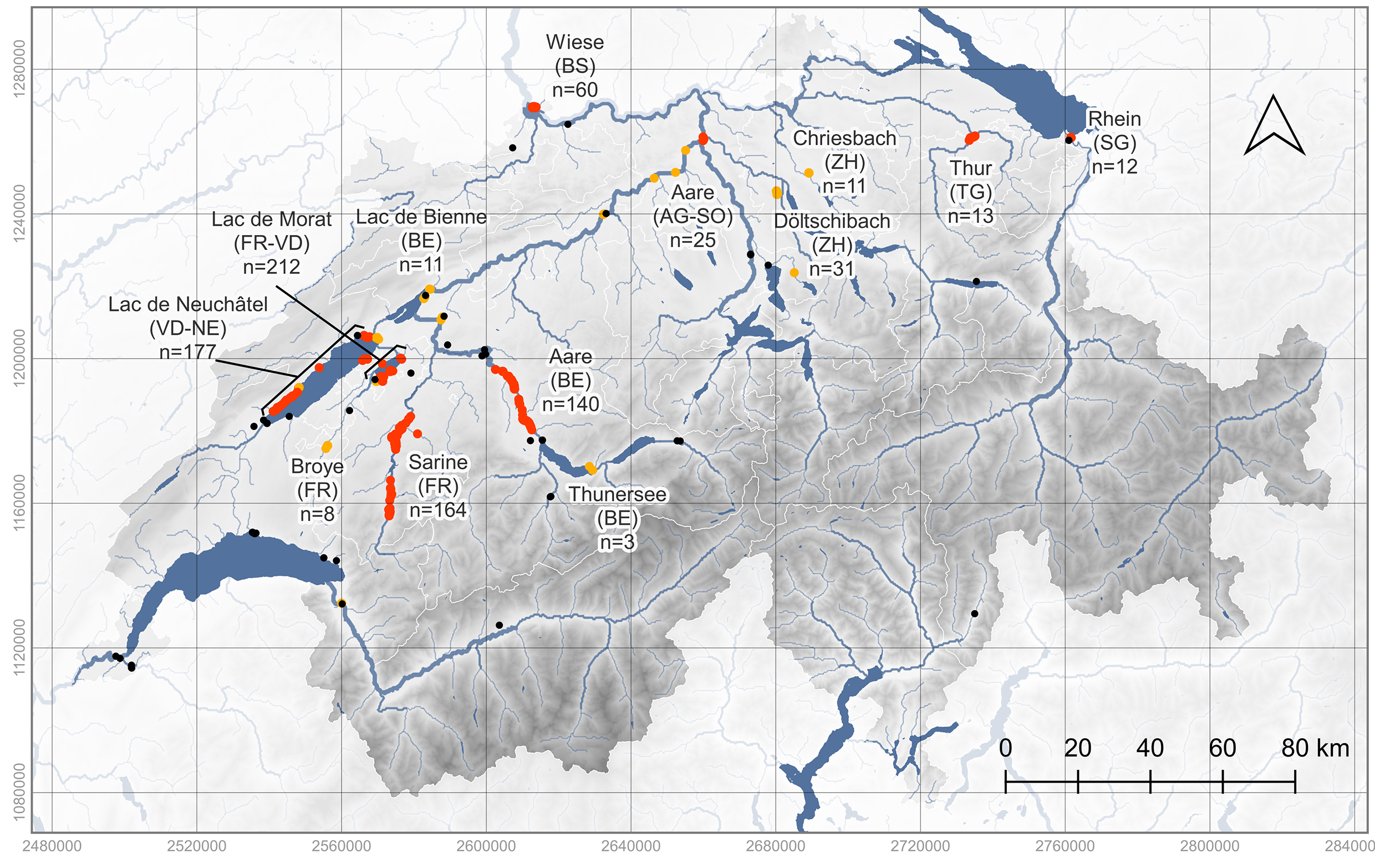

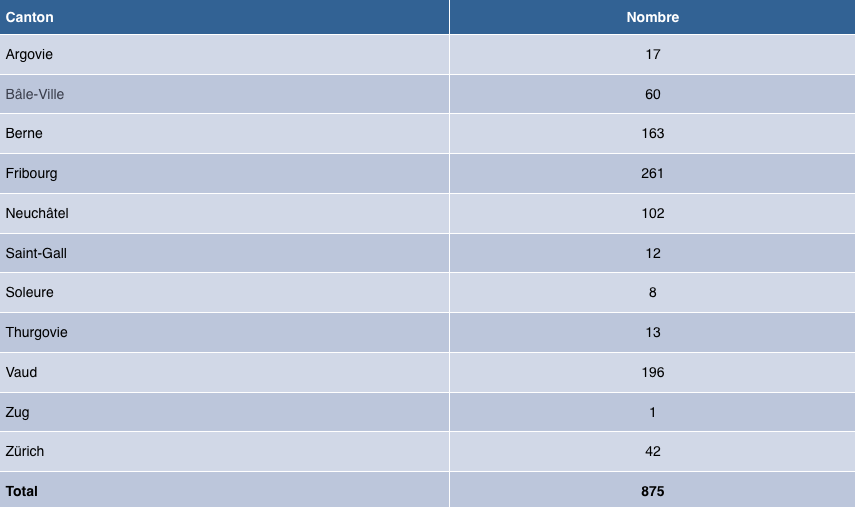

Au total, 875 individus d’ormes lisses considérés comme probablement ou potentiellement naturels ont été inventoriés en Suisse (figure 2). Le plus grand nombre d’individus a été compté dans les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Vaud (tableau 1), en particulier au bord des lacs de Morat (la plus grande population du pays), de Neuchâtel (surtout sur la rive nord), ainsi que le long de l’Aar (principalement sur les digues entre Berne et Thoune). Une importante population a aussi été découverte, dispersée le long de la Sarine dans le canton de Fribourg. Il s’agit d’une population intéressante, car l’espèce apparait principalement vers des méandres où une certaine dynamique alluviale est toujours présente bien que faible, à cause de la présence de barrages en amont.

Une autre population importante, située le long de la rivière Wiese, près du Rhin, dans le canton de Bâle-Ville, abrite les plus grands ormes lisses de Suisse, dont certains atteignent des diamètres à hauteur de poitrine (DHP) de plus de 150 cm. De plus petits groupes dans le nord et l’est de la Suisse, probablement naturels, sont situés le long de l’Aar, du Rhin près du lac de Constance et le long de la Thur. D’autres groupes ont été considérés seulement comme potentiellement naturels, car ils ne répondaient que partiellement aux critères exposés dans les méthodes. Il s’agit par exemple de petites populations dans le canton de Zurich près des ruisseaux du Döltschibach et Chriesbach, près du lac de Bienne, du lac de Thoune, et de quelques grands individus situés près d’une plantation récente vers le Rhône.

L’altitude varie de 253 m (Wiese, canton de Bâle-Ville) à 710 m d’altitude (la Sarine, canton de Fribourg), soit plus haut que ce que la littérature mentionne habituellement concernant l’orme lisse. Des arbres de DHP assez variés ont été observés en Suisse (figure 3, moyenne: 31.6 cm) et dans toutes les populations probablement naturelles, mais très peu de jeunes individus issus de régénération naturelle; une partie des plus petites tiges observées étant probablement issues de drageons d’individus plus vieux. Les jeunes individus sont toutefois difficiles à repérer dans le terrain. Les arbres sont situés en grande majorité à proximité immédiate d’un lac ou d’une rivière (pour 73% des arbres, à moins de 50 m, et env. 90% à moins de 100 m de distance), sur des terrains situés au même niveau ou peu surélevés par rapport au niveau moyen du cours d’eau ou du lac.

Ecologie

29 relevés de végétation ont permis d’identifier la flore compagne de l’orme lisse en Suisse. Les espèces de la frênaie sont globalement les plus fidèles, mais on trouve aussi d’autres situations, où les ormes lisses poussent plutôt dans des forêts apparentées aux saulaies blanches ou aux aulnaies alluviales. Ces données ont été utilisées également pour évaluer la pertinence des valeurs écologiques de Landolt (Landolt et al 2010), définies pour l’orme lisse. Les valeurs moyennes des espèces présentes dans les relevés de végétation (en excluant l’orme lisse) ont été comparées aux valeurs attribuées à l’orme lisse (figure 4). Des différences notables sont visibles, notamment au niveau de l’indice de température et de continentalité.

24 analyses pédologiques ont montré que les ormes lisses colonisent en majorité des sols grossiers, sablonneux ou graveleux (parfois même des bancs de galets). Les sols peuvent être décrits comme légèrement alcalins et modérément calcaires à calcaires, sauf le long de la Wiese à Bâle, où les sols sont légèrement acides avec une très faible teneur en carbonate (la Wiese coule en majorité dans une région cristalline). Les sols où pousse l’orme lisse peuvent dans l’ensemble être considérés comme fertiles, mais avec une certaine variabilité.

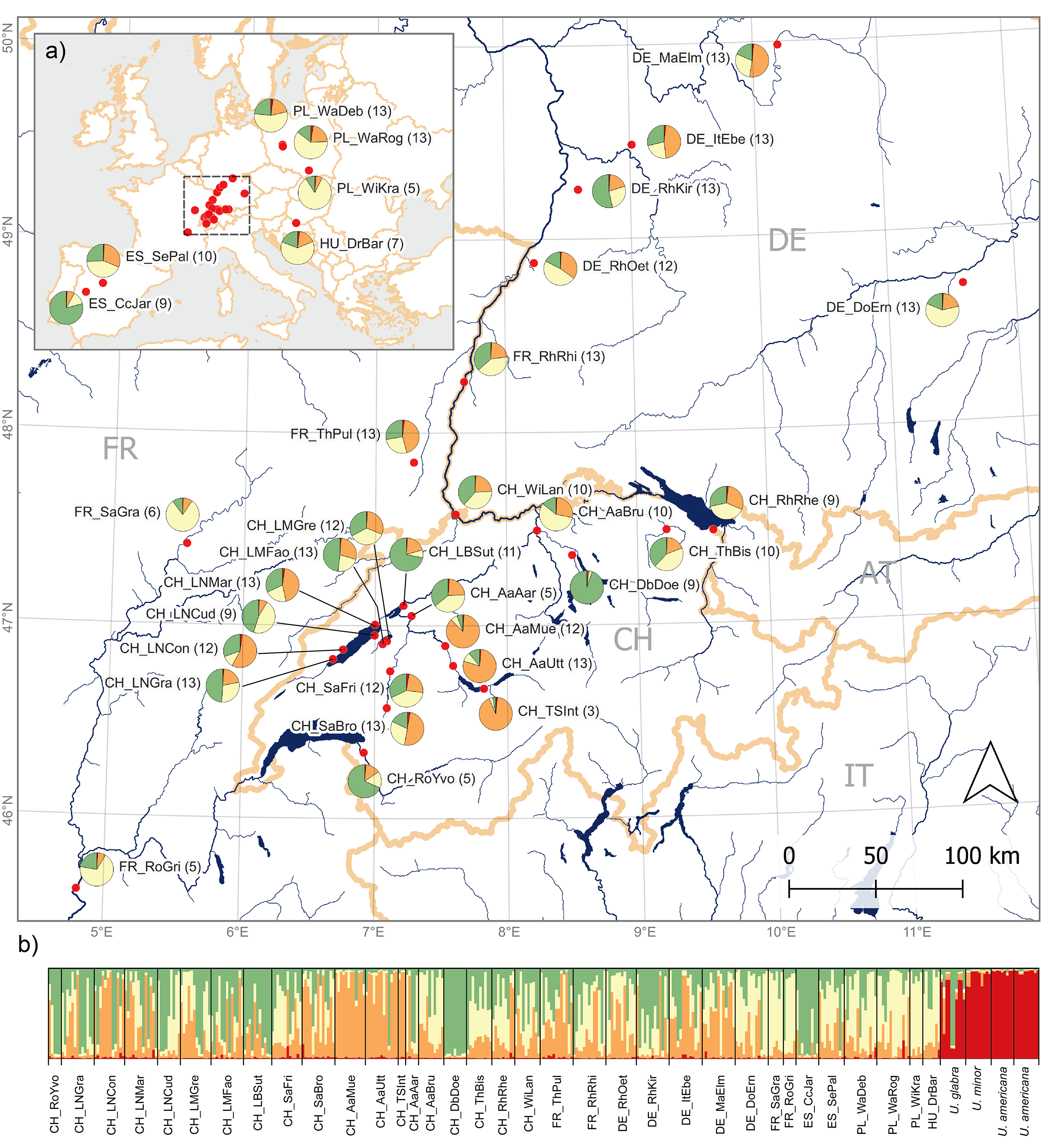

Génétique

19 populations (194 individus) de Suisse et 15 populations (158 individus) d’autres pays européens ont été analysées, en utilisant la technique des microsatellites (5 loci, Dermelj et al 2024). Les résultats montrent une grande variabilité génétique dans les populations européennes et suisses. Aucun isolement par la distance à l’échelle régionale ou continentale n’a été détecté. Il n’existe donc pas de groupes génétiquement bien distincts, sauf l’une ou l’autre exception (figure 5). Döltschibach, une station dans le canton de Zurich, présente une faible diversité génétique et sort de la moyenne, cela pourrait par exemple indiquer une origine artificielle. Les populations de l’Aar entre Berne et Thoune ont aussi une diversité génétique un peu plus faible et sont plus homogènes. Une plantation semblant peu probable, il pourrait s’agir d’un «rétrécissement génétique» lié à la colonisation ou recolonisation récente du secteur suite à la construction des digues; la plupart des arbres étant situés vers les digues.

Mis à part ces exceptions, les populations de Suisse présentent une diversité génétique similaire à celle du Rhin en Alsace et en Allemagne, où l’espèce est considérée comme naturelle. Ces résultats soutiennent l’hypothèse selon laquelle les populations suisses ont été historiquement connectées avec les populations voisines.

Enfin, les analyses des ormes lisses semenciers de la pépinière du canton de Berne à Lobsigen indiquent que leur diversité génétique recouvre bien celle de l’espèce en Suisse.

Recherches historiques

Les informations historiques sur l’orme lisse sont rares en Suisse, mais de nombreuses sources ont pu être trouvées dans les pays voisins, principalement en France et en Allemagne. Dans les ouvrages les plus anciens, il règne une confusion entre les différentes espèces d’ormes. Il n’est pas toujours évident de savoir à quelle espèce les auteurs font réellement référence. En Suisse, aucune information sur des plantations ou une quelconque exploitation n’a été trouvée. Seule exception, il est mentionné comme occasionnellement planté le long des routes. En France, il semble que l’espèce est presque inconnue avant env. 1800 ou seulement localement, de sorte qu’elle n’apparait pas dans la littérature. Plus tard, vers 1850, l’orme lisse commence à être signalé à différents endroits en France, en particulier dans les forêts riveraines d’Alsace. L’arbre est toutefois considéré comme sans valeur, utilisé ni comme bois d’œuvre, ni comme bois de chauffage. On encourage même à défricher les surfaces fertiles où il se trouve. A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il apparait évident que l’orme lisse est naturel dans certaines forêts de France. L’opinion négative semble persister, l’espèce n’est vraisemblablement pas cultivée, sauf parfois en alignement le long des routes. Dans certaines régions d’Allemagne, l’espèce semble être un peu mieux connue au 19e siècle en raison de sa plus grande présence. Diverses utilisations sont mentionnées, mais le bois est généralement considéré comme de mauvaise qualité. En Italie, son origine n’est pas claire, l’arbre est très peu connu. Mais une présence naturelle sporadique semble aujourd’hui probable selon de récentes études.

Discussion

Nos recherches fournissent une vue d’ensemble actualisée concernant l’orme lisse en Suisse. Les résultats synthétisés ici permettent de mieux comprendre la distribution, l’écologie et l’histoire de cette espèce rare. Nous discutons ci-après des principales implications et conséquences pour la pratique.

Origine

Différents arguments permettent aujourd’hui d’affirmer que l’orme lisse doit être considéré comme indigène et spontané en Suisse. En considérant sa distribution, son écologie, les résultats génétiques et les informations historiques récoltées, le scénario qui semble le plus probable est une colonisation naturelle de l’espèce en Suisse après les dernières glaciations, le plus vraisemblablement via le Rhin et l’Aar. Des plantations peuvent avoir eu lieu localement par le passé, mais assez marginalement. Nous recommandons donc de modifier son statut de «cultivé et rarement subspontané» dans la flore suisse à «indigène». Cela a une grande importance, puisque beaucoup plus d’attention est accordée aux espèces indigènes, notamment pour les efforts de conservation.

Ecologie

Les résultats permettent d’affiner la niche écologique de l’espèce en Suisse. Nous suggérons une adaptation des valeurs écologiques qui ont été définies pour l’orme lisse par Landolt (2010). Il pourrait notamment être considéré comme moins thermophile (valeur de 3.5 plutôt que de 4.5 actuellement), puisqu’il n’est pas uniquement cantonné à l’étage collinéen mais peut monter à plus de 700 m. Sa valeur de continentalité pourrait être revue à la baisse, puisqu’on le trouve aussi dans des régions à climat plus océanique, en Suisse, mais aussi dans d’autres pays, comme sur le cours de la Loire en France. Il tolère une grande amplitude de types de sol (texture, acidité), bien qu’en Suisse on le trouve plutôt sur des substrats grossiers, riches en carbonates, plus répandus dans les zones alluviales du Plateau. Enfin, sa valeur d’humidité pourrait être légèrement revue à la baisse (3.5 au lieu de 4). Il tolère bien les inondations prolongées: il peut supporter d’être partiellement immergé durant presque trois mois, et les plantules ont une grande résistance aux inondations. Mais il tolère également les substrats drainants et les périodes de basses eaux, donc une certaine sécheresse, ce qui explique aussi pourquoi on a pu le planter le long des routes. C’est avant tout une espèce de zones alluviales, et non de forêts marécageuses.

Dynamique des populations

Si l’arbre est présent le plus souvent dans les forêts à bois dur (frênaies alluviales), ce n’est pas dans ce milieu qu’il se reproduit le mieux. Il semble que les graines aient besoin de sols nus et d’un taux d’humidité élevé pour germer (Müller-Kroehling 2003). Par conséquent, l’orme lisse n’est capable de s’établir que dans les stades pionniers du développement forestier. Cela pourrait expliquer en grande partie pourquoi l’espèce est naturellement surtout limitée aux forêts riveraines. Il est décrit comme un arbre des zones de transition entre la forêt à bois tendre et la forêt à bois dur.

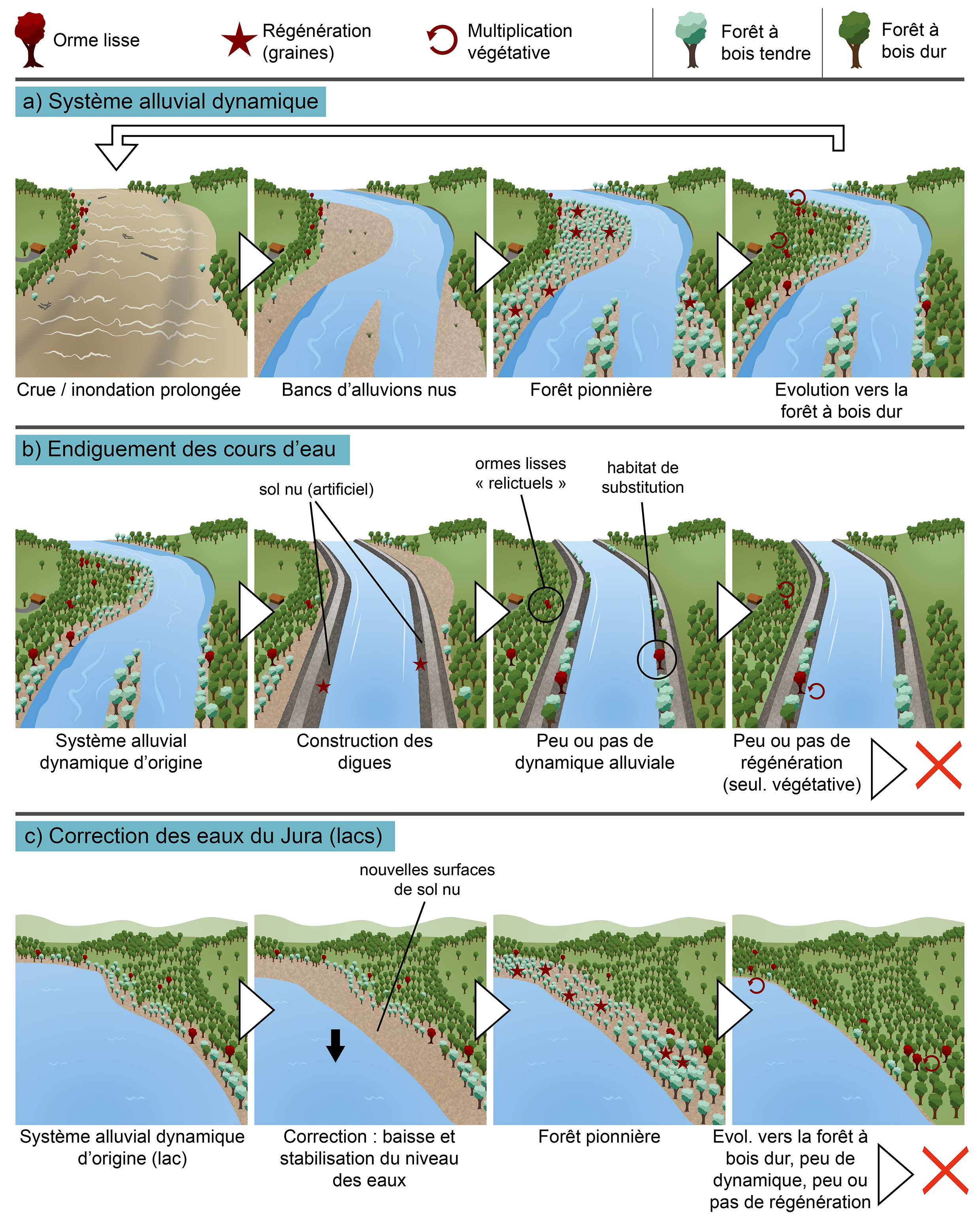

Cependant, cette dynamique alluviale est aujourd’hui altérée dans quasiment tous les grands cours d’eau de Suisse. Les premières traces de régulation des cours d’eau remontent à l’Antiquité et au Moyen Age, mais l’apogée a été atteint vers 1850. En 1900, la régularisation de tous les grands cours d’eau de Suisse était achevée. Onze des quinze grands lacs de Suisse ont également été régularisés afin de contrôler les fluctuations périodiques du niveau d’eau. On estime que les zones alluviales sont passées de 81 000 ha à 23 275 ha (–71%) en Suisse (Lachat 2010). Il n’existe donc quasiment plus d’habitats avec une dynamique alluviale suffisante pour l’orme lisse. On le trouve aujourd’hui soit dans de rares petites surfaces non canalisées où l’on trouve encore un peu de dynamique (par exemple à la Sarine), soit dans des situations qui l’ont artificiellement favorisé (colonisation de certaines digues, surfaces nues lors de la baisse du niveau des trois lacs), ou alors dans des forêts historiquement alluviales, mais aujourd’hui sans dynamique (figure 6). Dans cette situation, l’orme lisse peut être considéré comme un vestige des anciennes forêts alluviales, où des individus adultes se maintiennent, mais ne peuvent généralement plus se reproduire (sauf parfois localement végétativement).

Menace

L’orme lisse mérite bien son statut de «en danger» sur la liste rouge des espèces menacées de Suisse. La population est actuellement très faible, nous avons dénombré moins de 1000 individus (naturels, plantations non comptabilisées). Ce chiffre est un minimum mais est probablement représentatif: il est certain qu’il reste des ormes lisses à découvrir, mais la plupart sont sûrement répertoriés. Suite à nos multiples prospections et investigations, nous n’imaginons pas que de nombreuses populations puissent encore être découvertes.

La destruction de son habitat naturel et surtout la quasi-absence de dynamique alluviale dans les grands lacs et cours d’eau du pays sont les problèmes principaux auxquels est confronté l’orme lisse (figure 7). Les populations sont très fragmentées et peinent à se multiplier. Un point positif toutefois, les niveaux de diversité génétique dans les populations indiquent des flux de gènes récents. L’isolement génétique ne semble pas constituer une menace importante dans un futur proche.

Conservation et gestion sylvicole

La première mesure de gestion sylvicole pour la préservation de l’orme lisse passe par une protection stricte des individus dans les populations naturelles, situées dans les zones alluviales. Les sites doivent être connus des gestionnaires ou des entreprises amenées à effectuer des travaux. Ces surfaces sont souvent peu exploitées, mais il existe des exceptions ou des projets qui peuvent entrer en conflit avec la protection de l’espèce.

L’orme lisse est actuellement régulièrement planté dans différentes régions de Suisse, souvent dans une optique de «diversification du mélange d’essences». L’espèce se cultive en effet facilement, grâce à sa tolérance à des conditions environnementales variées et à sa croissance rapide. L’arbre est aussi planté car on le considère comme essence d’avenir face aux changements climatiques. Cette postulation est en partie justifiée: il s’agit en effet plutôt d’une essence de basse altitude, mais le facteur limitant pour l’espèce n’est pas que le climat, mais plutôt l’habitat (l’orme lisse est présent surtout à basse altitude où se trouvent les grandes zones alluviales).

La pertinence de ces plantations dans des contextes non alluviaux est discutable. La culture fonctionne bien, moyennant quelques interventions pour amener de la lumière, mais cela n’a pas d’effet sur le peuplement à long terme puisque l’habitat est inapproprié pour la régénération naturelle de l’espèce. Cela n’a donc pas vraiment d’influence dans une optique de maintien de populations naturelles et de logique d’un point de vue écologique.

En contexte alluvial, des plantations peuvent se justifier afin de renforcer les populations et de réduire leur fragmentation, notamment lors de travaux de revitalisation de cours d’eau. Des projets ambitieux afin de redonner plus d’espace et de dynamique aux grands cours d’eau du Plateau sont la meilleure chance pour l’espèce, lorsque tous les stades de la succession alluviale peuvent à nouveau s’enchainer.

L’idéal est de pouvoir récolter les graines localement pour préserver d’éventuelles particularités génétiques locales. Sinon, nos résultats indiquent que la pépinière du canton de Berne à Lobsigen est un bon choix car la diversité génétique qu’on trouve en Suisse y semble bien représentée. Des graines récoltées localement peuvent aussi être directement dispersées sur les bancs d’alluvions récents, dont le sol est encore à demi-nu, à végétation clairsemée ou partiellement colonisé par les saules.

Conclusions

Il est difficile de comprendre pourquoi l’orme lisse a été historiquement autant ignoré en Suisse. Sa rareté, sa niche bien spécifique et son faible intérêt pour les forestiers et les botanistes font probablement partie de l’explication. Cet arbre possède une grande valeur patrimoniale pour notre pays, symbolisant les anciennes forêts alluviales dynamiques qui existaient par le passé. Son avenir semble peu radieux si des efforts ambitieux ne sont pas entrepris pour son maintien à long terme, notamment en revitalisant et en redonnant de l’espace aux zones alluviales.

Soumis: 24 mars 2024, accepté (avec comité de lecture): 28 juin 2024

Literatur

Ulmus-elms in Europe: Distribution, habitat, usage and threats. European Atlas of Forest Tree Species. pp. 186–188.

Genetic structure of the European white elm (Ulmus laevis Pall., Ulmaceae) in Switzerland.Annals For Sci 81: 28.https://doi.org/10.1186/s13595-024-01245-8

Identification des ormes d’Europe. J for suisse 173 (2): 82–87.https://doi.org/10.3188/szf.2022.0082

Relict of riparian floodplain forests: natural distribution and ecology ofUlmus laevisin Switzerland. J Nat Conserv 78: 126574.https://doi.org/10.1016/j.jnc.2024.126574

Evolution de la biodiversité en Suisse depuis 1900: Avons-nous touché le fond? Berne: Haupt Verlag. 433 p.

Flora indicativa: Ökologische Zeigerwerte und biologische Kennzeichen zur Flora der Schweiz und der Alpen. Berne: Haupt Verlag. 378 p.

Flatterulme – Unbekannter Baum. 10 verbreitete Irrtümer zu einer heimischen Baumart. AFZ/Der Wald 25: 1282–1286.

Orme lisse/Ulmus laevisPall., Projet Favoriser les essences rares (SEBA). Chaire de sylviculture EPFZ, Direction fédérale des forêts OFEFP.