- Wissen

Entwicklung des Endtriebverbisses von 1993 bis 2022 in der Schweiz

24.04.2025

Wissen

Abstract

Das Schweizerische Landesforstinventar (LFI) dokumentiert die Häufigkeit des Endtriebverbisses in der ganzen Schweiz mit einheitlichen Methoden. Die vorliegende Untersuchung analysiert mittels logistischer Modelle die Entwicklung des Verbisses zwischen dem LFI2 (1993–1995) und dem Beginn des LFI4 (2009) und von 2009 bis 2022 (LFI4 und LFI5) für die häufigsten Baumgattungen. Zusätzlich wird die Präsenz von verbissenen Bäumchen je Inventur verglichen. In der Region «Alpen Südwest + Alpensüdseite» hat der Verbiss an den häufigsten Baumgattungen vom LFI2 bis zum Beginn des LFI4 zugenommen. Berücksichtigt man die Überschätzung des Verbisses anhand der LFI2- gegenüber der LFI4-Aufnahmemethode, ist von einer Zunahme des Verbisses auch in den meisten anderen Regionen auszugehen – ausser für die Gattungen Ahorn, Esche und Mehlbeere (Sorbus), bei denen der Verbiss wahrscheinlich ähnlich hoch geblieben ist. Seit 2009 nimmt der Verbiss bei Esche am Haupttrieb ab, insbesondere in der Westschweiz. Dafür nimmt der Verbiss dort bei Ahorn seit dem Beginn des LFI4 zu. In den aktuellen Daten des LFI5 ist der Verbiss in der Wirtschaftsregion «Mittelland West» und in der Schutzwaldregion «Nordalpen West» an einigen Gattungen tiefer als im Osten und Süden der Schweiz. Buche und Fichte werden deutlich seltener von den wildlebenden Huftieren verbissen als Tanne und insbesondere Edellaubhölzer. Dies reduziert das zukünftige waldbauliche Potenzial (Wachstum und Qualität) und erschwert die Entwicklung zu klimatisch angepassten artenreichen Mischwäldern.

Keywords: tree regeneration, ungulate browsing, herbivory, forest inventory

Schweiz Z Forstwesen 176 (3): 136–145.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0136

* Zürcherstrasse 111, CH-8903 Birmensdorf, E-Mail andrea.kupferschmid@wsl.ch

Die Artenzusammensetzung in der Baumverjüngung ist ein zentraler Punkt für die Anpassungsfähigkeit der Wälder an die zukünftigen Klimabedingungen (Temperli et al 2023). Wildlebende Huftiere fressen unter anderem an kleinen Bäumen – und zwar selektiv an gewissen Baumarten. Dem Abfressen von Endtrieben – im Weiteren als Verbiss bezeichnet – kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, da dadurch das Aufwachsen der verbissenen Bäumchen in höhere Höhenklassen verlangsamt oder sogar verhindert wird (Nopp-May et al 2023). Die wildlebenden Huftiere können deshalb einen Einfluss auf die Baumartendiversität haben. Extrem starker Verbiss führt zu Mortalität der Bäumchen und kann damit die Stammzahl im späteren Baumbestand reduzieren (Kupferschmid et al 2019; Hardalau et al 2024).

Die Verbreitung und die Zahl der Rothirsche hat in den letzten Jahrzehnten in der Schweiz zugenommen (Willisch et al 2024). Damit ist auch eine Zunahme des Verbisses zu erwarten (Kupferschmid et al 2020; Hardalau et al 2024). Die einzige langjährige, grossräumige und einheitlich durchgeführte Verbissinventur in der Schweiz ist das Schweizerische Landesforstinventar (LFI), das seit 1983 den Endtriebverbiss aufnimmt (z.B. Brändli 1996). Allerdings wurde in der ersten Inventur (LFI1; Felderhebungen 1983–1985) der aktuelle Verbiss erhoben, weswegen übers Jahr nicht immer derselbe Trieb angesprochen wurde (im Frühling der letztjährige, im Sommer der neue Trieb). Ab dem LFI2 (1993–1995) wurde der Verbiss am «Vorjahresendtrieb» erhoben (Schwyzer & Lanz 2010). Im LFI3 (2004–2006) wurde aber nur das nächste Bäumchen je Höhenklasse unabhängig der Baumart auf Verbiss untersucht. Da unterschiedliche Aufnahmeverfahren zu erheblichen Unterschieden in der gemessenen Verbisshäufigkeit führen können (Reimoser et al 2014), sind die Ergebnisse des LFI1 und LFI3 bezüglich Verbissentwicklung am Endtrieb nicht nutzbar.

Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Entwicklung des Endtriebverbisses i) zwischen dem LFI2 (1993–1995) und dem ersten Jahr des LFI4 (2009) und ii) während der Zeitspanne 2009–2022 (LFI4 und erste Jahre des LFI5) für die häufigsten Baumarten aufzuzeigen. Zudem soll untersucht werden, ob es aktuell in gewissen Regionen mehr Verbiss gibt als in anderen.

Methode

Aufnahmeunterschiede im LFI im Lauf der Zeit

Das LFI besteht aus Aufnahmen von bewaldeten Probeflächen (Plots), die seit dem LFI2 in einem quadratischen Raster von 1.4 km angeordnet sind. Seit dem LFI4 erfolgen die Aufnahmen nicht mehr periodisch und gebietsweise, sondern kontinuierlich auf neun jeweils für die ganze Schweiz repräsentativen Jahresnetzen. Dies ermöglicht die Untersuchung von jährlichen Veränderungen. Die Methode zur Aufnahme der Baumverjüngung (< 12 cm Brusthöhendurchmesser, BHD) wurde aber auch zwischen dem LFI2 und dem LFI4 geändert (z.B. Schwyzer & Lanz 2010). Im LFI2 waren pro Plot zwei Jungwaldaufnahmeflächen (Subplots) angelegt, im LFI4 jedoch nur noch eine. Zudem betrugen die Aufnahmeradien im LFI2 1.00 m für Bäumchen der Jungwald-(JW-)Klasse 10–39 cm Pflanzenlänge (3.1 m2) und 2.12 m für die Bäumchen der JW-Klasse 40–129 cm Pflanzenlänge (14.1 m2). Seit dem LFI4 betragen sie dagegen 0.90 m (2.5 m2) und 1.50 m (7.1 m2). Damit ist die total aufgenommene Fläche im LFI2 2.5-mal so gross wie im LFI4 für die JW-Klasse 10–39 cm Pflanzenlänge und 4-mal so gross für die JW-Klasse 40–129 cm Pflanzenlänge. Der Standardfehler im LFI2 ist damit tendenziell kleiner als im LFI4.

Die Kriterien, mit denen bestimmt wurde, ob der Endtrieb des Vorjahres verbissen war, haben sich geändert. Beim LFI2 wollte man ein ganzes Jahr erfassen, also auch Sommerverbisse miteinbeziehen, auf die der Baum noch im selben Jahr reagiert hatte. Aus diesem Grund mussten zwei Knospenschuppennarben unter der obersten Knospe und alles dazwischen intakt sein, damit der Baum als nicht verbissen galt (Stierlin et al 1994). Ab dem LFI4 wurde hingegen angenommen, dass nur ein Trieb pro Jahr gebildet wird und ein Ersatztrieb immer im Jahr nach dem Verbiss wächst (Keller 2013). Mit der Methode des LFI2 wurden ca. 25% mehr Bäume als verbissen bewertet als mit derjenigen des LFI4 (Schwyzer & Lanz 2010; Kupferschmid 2024b). Daher kann nur eine Verbisszunahme zwischen LFI2 und LFI4 sicher als Veränderung angesehen werden, nicht aber eine Verbissabnahme. Zwischen dem LFI4 (2009–2017) und dem LFI5 (2018–2026) erfolgten bezüglich Subplotgrösse und Verbissansprache keine Anpassungen in der Methode.

Statistische Analysen zur Verbissentwicklung

Um statistisch gestützte (signifikante) Unterschiede im Verbiss von verschiedenen Baumgattungen, Regionen und weiteren Variablen festzustellen, wurden logistische Modelle (R-Funktion glmmTMB mit Binomialverteilung) für verbissene und nicht verbissene Bäumchen gerechnet. Hierfür wurden alle in der jeweiligen Inventur erfassten Bäumchen (nur Hauptlode mit Verbissansprache) verwendet (Datensatz1). Um belastbare Aussagen treffen zu können, wurden die sechs häufigsten Gattungen berücksichtigt. Bei diesen wurden je Inventur mehr als 500 Bäumchen auf Verbiss angesprochen und mehr als 100 pro Jahr im LFI5. Als fixe Variable wurde die Gattung und als zufälliger Faktor der Plot eingebunden. Dann wurden Modelle mit zusätzlichen Variablen wie JW-Klasse, Inventur, Region, NaiS-Vegetationshöhenstufe oder Höhe über Meer sowie Interaktionen zwischen diesen Variablen berechnet. Die Modelle wurden mittels ANOVA und AIC verglichen.

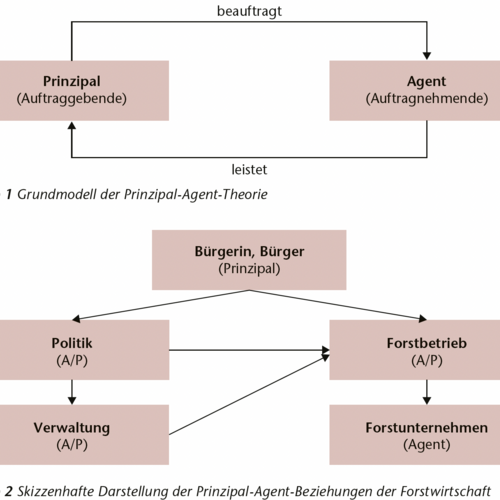

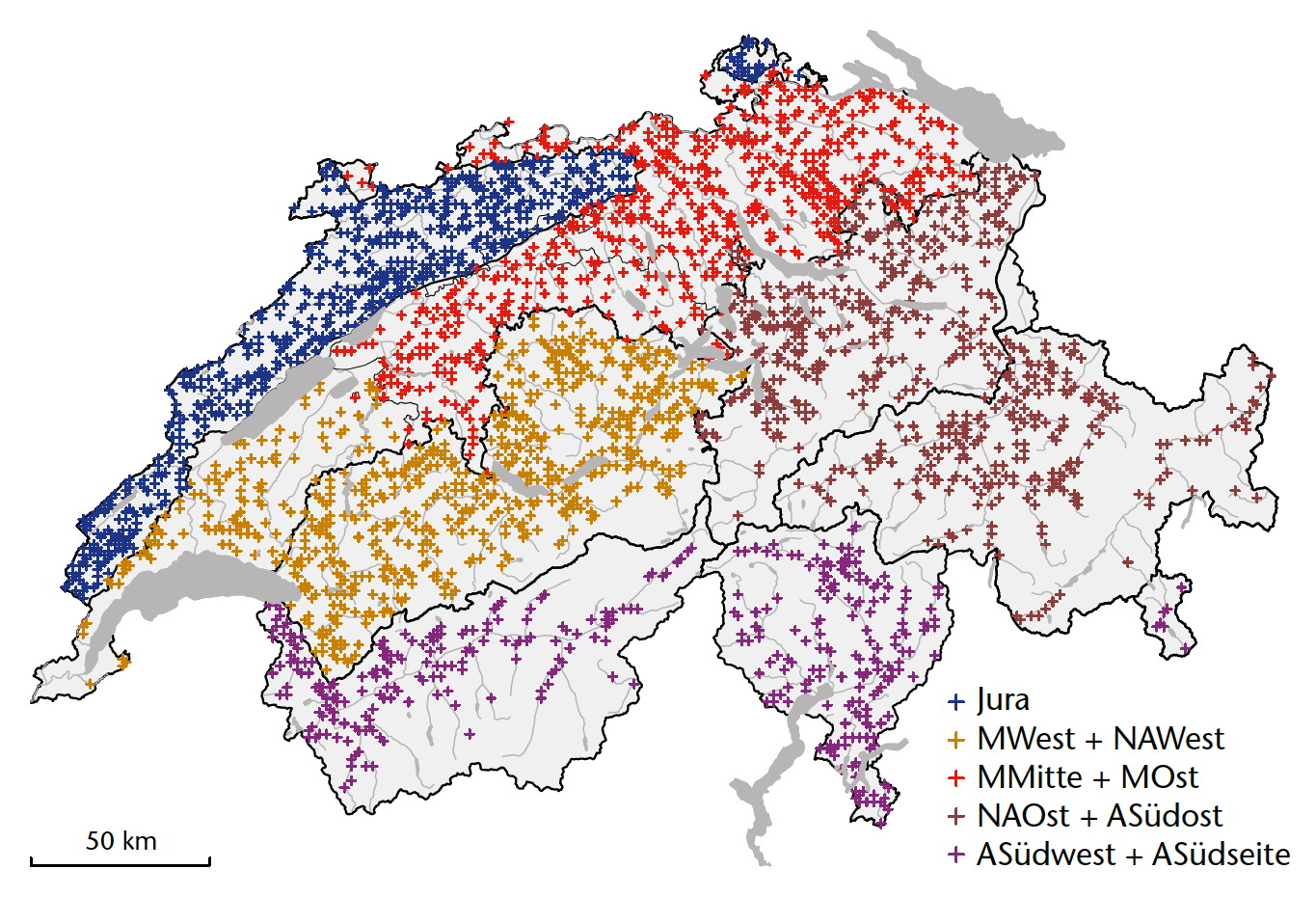

Zur Unterscheidung der Inventuren und zur Untersuchung der Verbissentwicklung wurden entweder die Variable «Inventur» mit den Stufen LFI2, LFI4 und LF5 oder die folgenden zwei Variablen genutzt: 1) die faktorielle Variable «LFI2 vs. LFI4 Beginn» und 2) die numerische Variable «Trend LFI45» für die Jahre 2009 bis 2022. Logistische Modelle wurden zuerst mit einer der Regionenvariablen Produktions-, Schutzwald-, Wirtschaftsregion oder biogeografische Region berechnet. Aufgrund der Kollinearitäten (und demzufolge gleichgerichteter Entwicklungen) zwischen Regionen und Gattungen in diesen Modellen wurden fünf Grossregionen für das definitive Modell gebildet. Diese Grossregionen (Abbildung 1) sind:

- biogeografische Region «Jura»

- Wirtschaftsregion «Mittelland West» kombiniert mit der Schutzwaldregion «Nordalpen West» (abgekürzt mit «MWest + NAWest»)

- Wirtschaftsregionen «Mittelland Mitte» und «Mittelland Ost» (kurz «MMitte + MOst»)

- die Schutzwaldregionen «Nordalpen Ost» und «Alpen Südost» (kurz «NAOst +ASüdost»)

- die Schutzwaldregionen «Alpen Südwest» und «Alpensüdseite» (kurz «ASüdwest + ASüdseite»)

Als Vergleichswert zur Betrachtung der Unterschiede zwischen Grossregionen, Gattungen und Inventuren wurden sogenannte Odds ratios, also Wahrscheinlichkeitsverhältnisse, zwischen Verbiss und keinem Verbiss berechnet. Infolge der Überschätzung des Verbisses des LFI2 gegenüber dem LFI4 wurden für den Faktor «LFI2 vs. LFI4 Beginn» einseitige Tests durchgeführt. Das Signifikanzlevel im glht-Test betrug p < 0.01; p < 0.05 wurde als Trend bezeichnet. Separate Modelle je Gattungen wurden berechnet.

Statistische Analysen zur Verbisspräsenz auf gemeinsamen Subplots

Um sicherzustellen, dass die Unterschiede über die Zeit nicht durch verschiedene Subplots beeinflusst werden, generierten wir zusätzlich einen Datensatz, der nur diejenigen Subplots umfasst, die in allen drei Inventuren aufgenommen worden waren (und damit natürlich nur ein Subplot in LFI2). Da zu diesem Zeitpunkt beim LFI5 nur fünf von neun Jahresnetzen zur Verfügung standen, sind auch in den Inventuren der LFI2 und LFI4 nur die entsprechenden Subplots in diesem Datensatz der gemeinsamen Subplots enthalten. Damit wurden je Gattung und Inventur die bestockten Plots berechnet, also die Plots mit mindestens einem Bäumchen zwischen 10 cm und 129 cm Pflanzenlänge (auch «bestockte Fläche» genannt).

Weiter wurde der Anteil der Plots mit mindestens einem verbissenen Bäumchen an den mit dieser Gattung bestockten Plots je Inventur inkl. Standardfehler berechnet. Mittels Kruskal-Wallis-Tests untersuchten wir für die sechs häufigsten Gattungen, ob es Unterschiede in der Verbisspräsenz je Plot (Anwesenheit von mindestens einem verbissenen Bäumchen) zwischen den Grossregionen (Abbildung 1) und Inventuren gab. Falls dies zutraf (p< 0.01), wurden Wilcoxon-Tests genutzt, um paarweise Unterschiede zu untersuchen.

Resultate

Verbissentwicklung bei den sechs häufigsten Gattungen

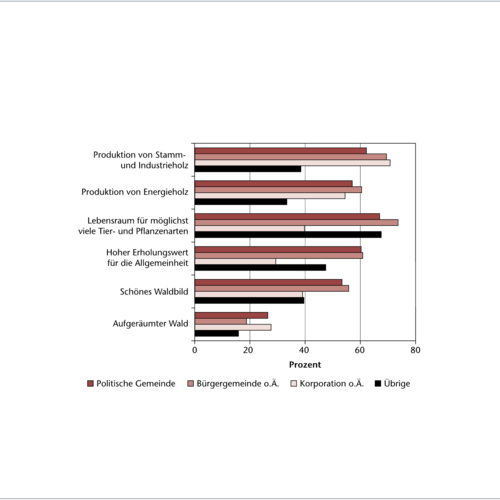

Die Bäumchen in der JW-Klasse 40–129 cm Pflanzenlänge wurden häufiger verbissen als jene der JW-Klasse 10–39 cm. Die Einzelmodelle der Laubbäume bestätigten dies, nicht aber die der Nadelbäume. Genau dasselbe zeigen die Verbissprozente (Tabelle 1). Der Verbiss nahm mit der Höhe über Meer zu, wobei dies in den Gattungsmodellen nur für die Laubbäume zutraf (Resultat nicht gezeigt). Über den gesamten Zeitraum war die Gattung Mehlbeere (Sorbus, Tabelle 1) am häufigsten verbissen, gefolgt von Ahorn, Esche, Tanne und Buche. Die Fichte (Gattung Picea) war von den sechs häufigen Gattungen die am wenigsten verbissene (Tabelle 1 und Abbildung 2). Beim LFI5 unterschieden sich die Gattungen Mehlbeere, Ahorn, Esche und Tanne schweizweit nicht signifikant. Die Entwicklung der Verbisshäufigkeit war abhängig von der Gattung und der Grossregion.

LFI2 zu LFI4

Zu Beginn des LFI4 war der Verbiss bei der Tanne in der Region «MMitte + MOst» häufiger als während des LFI2 (Abbildung 2). Abgesehen allenfalls von der Region «NAOst + ASüdost» dürfte methodenkorrigiert der Verbiss bei der Tanne in allen Regionen zugenommen haben, da das LFI2 den Verbiss gegenüber dem LFI4 um ca. 25% höher schätzt. Bei der Buche war der Verbiss in der Region «Jura» und tendenziell auch in der Region «ASüdwest + ASüdseite» zu Beginn des LFI4 höher als während des LFI2. Bei Esche und tendenziell auch bei Fichte stieg der Verbiss in der Region «ASüdwest + ASüdseite» an. An Ahorn, Mehlbeere (Gattung Sorbus, Tabelle 1) und – in einigen Regionen – Esche wurden im LFI2 zwar mehr Verbiss notiert als zu Beginn des LFI4. Aber infolge der Überschätzung des Verbisses im LFI2 kann nicht von einer Abnahme ausgegangen werden. Die negativen Differenzen waren nicht grösser als 25% (Abbildung 2).

Trend LFI4 – LFI5

In der Zeitspanne 2009–2022 stieg der Verbiss bei Buche in den Regionen «Jura» und «MMitte + MOst» (Abbildung 2). Bei der Gattung Ahorn stieg er in der Region «MWest + NAWest» und bei Mehlbeere in der Region «ASüdwest + ASüdseite». Gleichzeitig ging der Verbiss bei der Esche in drei Regionen signifikant zurück und in «MMitte + MOst» tendenziell, nicht aber in der Region «ASüdwest + ASüdseite». Bei der Tanne und der Fichte gab es keine Unterschiede in dieser Zeitspanne (Abbildung 2).

Regionale Unterschiede innerhalb des LFI5

Bei der Tanne und der Buche hat die Region «MWest + NAWest» im LFI5 weniger Verbiss als in der Region «NAOst + ASüdost» (Abbildung 2). Bei der Esche gibt es aktuell weniger Verbiss in den Regionen «Jura» und «MWest + NAWest» als in der Region «ASüdwest + ASüdseite». Für die Region «MMitte + MOst» trifft dies in der Tendenz zu. In der Region «MWest + NAWest» gibt es auch weniger Verbiss als in der Region «NAOst + ASüdost». Bei der Mehlbeere verzeichnet die Region «MWest + NAWest» tendenziell weniger Verbiss als die Regionen «NAOst + ASüdost» und «ASüdwest + ASüdseite». Gleiches gilt für die Region «Jura» im Vergleich zur Region «ASüdwest + ASüdseite». Beim Ahorn und bei der Fichte gibt es im LFI5 keine signifikanten Unterschiede zwischen den Grossregionen (Abbildung 2).

Tab 1 Gattungsnamen, dazugehörige Baumarten und Anzahl aller (Anzahl Total) bzw. verbissener (Anzahl Verbiss) Bäumchen je Höhenklasse, welche je Inventur auf Verbiss angesprochen wurden. Das Verbissprozent ist die Anzahl Verbiss / Anzahl Total × 100. Achtung: Die Anzahl Subplots und die aufgenommenen Flächen je JW-Klassen sind im LFI2 grösser als im LFI4 und im LFI5. Beim LFI5 stammen die Daten von lediglich 5 von 9 Unternetzen. Bei gleichbleibender Dichte wäre die Anzahl Total im LFI4 also ca. 2.5-mal tiefer als im LFI2 in der JW-Klasse 10–39 cm Pflanzenlänge und 4-mal tiefer in der JW-Klasse 40–130 cm (Flächengrösse siehe Text). Bei gleichbleibender Dichte sollte das LFI4 ca. doppelt so hohe Werte bei Anzahl Total haben als das LFI5.

Bestockte Flächen je Gattung

Wir evaluierten die aufgenommenen Bäumchen für jede Gattung auf den gemeinsamen Subplots der drei Inventuren (Tabelle 2). Die Zahl der so begutachteten Pflanzen ist natürlich kleiner als im vollen Datensatz (Tabelle 1). Es sind schweizweit bei sehr vielen Gattungen nicht einmal 100 Bäumchen in beiden JW-Klassen zusammen (Tabelle 2). Bei der Eiche (Gattung Quercus) wurden im LFI2 auf den gemeinsamen Subplots in der gesamten Schweiz nur gerade 184 Eichen auf Verbiss beurteilt. Im LFI4 waren es 477 und im LFI5 deren 427 (Tabelle 2). Korrigiert man zusätzlich die Flächengrösse, ist dies zwar eine klare Zunahme vom LFI2 zum LFI4 bzw. LFI5. Diese Eichen kamen aber gerade mal auf 2.2 bis 3% der Subplots vor (vgl. bestockte Flächen in Tabelle 2). Ähnliches gilt auch für die Gattung Prunus. Eine sehr kleine Anzahl an Bäumchen und eine geringe Anzahl an Subplots mit Bäumchen widerspiegelt nicht repräsentativ den Verbiss im Schweizer Wald an diesen Gattungen. Deshalb wurde nur eine Präsenz von verbissenen Bäumchen kalkuliert für die sechs Baumgattungen, die einen Anteil bestockter Fläche von >5% je Inventur und 50 Subplots mit Bäumchen in mindestens zwei Grossregionen aufwiesen (fett gedruckt in Tabelle 2).

Die Anteile der Subplots mit Bäumchen (die bestockten Subplots) blieben für die sechs häufigsten Gattungen recht konstant über die Zeit. Tanne hat vom LFI2 zum LFI5 klar zugenommen, da die Subplot-Fläche im LFI5 kleiner war als im LFI2 und trotzdem mehr Bäumchen auf Verbiss untersucht und diese auf mehr Subplots beobachtet wurden (Tabelle 2). Tendenziell trifft dies auch für die Gattungen Ahorn und Mehlbeere zu, da trotz kleinerer Subplot-Fläche die effektive Anzahl beurteilter Bäumchen und die bestockten Subplots vom LFI2 zum LFI5 je nach JW-Klasse gestiegen oder nur wenig abgenommen und vom LFI4 zum LFI5 zugenommen haben. Die Anzahl der Buchen hat vom LFI2 zum LFI4 zugenommen und seither leicht abgenommen. Insbesondere die Zahl der beurteilten Eschen der JW-Klasse 40–129 cm Pflanzenlänge ging zurück (Tabelle 2). Die Zahl der Fichten hat vom LFI4 zum LFI5 zugenommen, der Anteil bestockter Subplots ist hingegen leicht gesunken.

Tab 2 Anzahl der auf Verbiss angesprochenen Bäumchen je Inventur und Höhenklasse auf gemeinsamen Subplots (in allen drei Inventuren aufgenommen) und der Anteil der bestockten Subplots. Das Total 10–129 cm entspricht der Summe aus den beiden Höhenklassen (effektive Zahlen, nicht flächenkorrigierte Werte). Die Baumarten sind in Gattungen zusammengefasst und die zu seltenen in «übrige Laubbäume» (üLB) und «übrige Nadelbäume» (üNb). Fett hervorgehoben sind die sechs häufigsten Gattungen. Man beachte, dass die Grösse des Subplots im LFI2 grösser ist als im LFI4 und im LFI5 (siehe Text). Damit sollten im LFI2 bei gleicher Dichte ca. 1.2-mal mehr in der JW-Klasse 10–39 cm und 2-mal mehr in der JW-Klasse 40–129 cm Pflanzenlänge vorkommen als im LFI4 oder im LFI5. Farblich hinterlegt sind jene Bäumchenzahlen, die bei gleicher Aufnahmefläche wahrscheinlich vom LFI2 zum LFI5 zugenommen hätten.

Entwicklung der Verbisspräsenz

Die Unterschiede bezüglich Anzahl Subplots mit Verbiss variierten je nach Region und Baumarten (Abbildung 3). Wir thematisieren die signifikanten Veränderungen zwischen den Inventuren auf den gemeinsamen Subplots.

Bei der Gattung Ahorn war die Verbisspräsenz im LFI2 höher in der Region «Jura» als im LFI5 (Abbildung 3), dies insbesondere im NE- und BE-Jura (Abbildung 4). Bei der Buche war das Gegenteil der Fall. Die in Abbildung 3 sichtbaren Unterschiede in der Region «ASüdwest + ASüdseite» basieren hingegen auf zu wenigen Subplots (vgl. für Ahorne Abbildung 4). Bei der Esche war die Verbisspräsenz im LFI2 höher als in den beiden folgenden Inventuren in den Regionen «Jura» und «MMitte + MOst». Diese Abnahmen bei der Esche könnten aufgrund der unterschiedlichen Verbissansprache methodisch bedingt sein. In der Region «MWest + NAWest» war hingegen die Verbisspräsenz bei der Esche im LFI2 und im LFI4 dieselbe, halbierte sich aber im LFI5. Bei der Mehlbeere stieg in der Region «ASüdwest + ASüdseite» die Verbisspräsenz vom LFI2 zum LFI4 und LFI5. Bei der Tanne und der Fichte gab es in keiner Region einen signifikanten Unterschied in der Verbisspräsenz zwischen den Inventuren. Aufgrund der Überschätzung des Verbisses im LFI2 gegenüber dem LFI4 und dem LFI5 hat die Verbisspräsenz bei der Tanne in den Regionen «MWest + NAWest», «MMitte + MOst» und allenfalls auch bei «NAOst + ASüdost» (hier aber keine 50 Subplots mit Tanne) wahrscheinlich zugenommen (auch gut sichtbar in Abbildung 4). Bei der Fichte gilt dies für die Regionen «Jura» und evtl. «ASüdwest + ASüdseite».

Es gab auch signifikante Unterschiede in der Verbisspräsenz zwischen den Regionen innerhalb derselben Inventur (Abbildung 3). Im LFI2 hatten die Gattungen Ahorn und Esche in den Regionen «Jura» und «MMitte + MOst» die höhere Verbisspräsenz als in der Region «ASüdwest + ASüdseite». Für Ahorn galt dies auch in der Region «NAOst + ASüdost» (Abbildung 4). Allerdings basiert bei beiden Gattungen die Verbisspräsenz in der Region «ASüdwest + ASüdseite» nur auf 27 bzw. 47 Subplots. Bei der Gattung Mehlbeere hatten im LFI2 die Regionen «MWest + NWest» und «NAOst + ASüdost» eine rund doppelt so hohe Verbisspräsenz wie «ASüdwest + ASüdseite» (Abbildung 3; hier waren in allen drei Regionen mehr als 50 Plots mit Mehlbeere bestockt).

Im LFI4 hatte die Gattung Buche in der Region «ASüdwest + ASüdseite» eine viel höhere Verbisspräsenz als in den Regionen «Jura» und «MMitte + MOst». Die Esche hatte im LFI5 die viel tiefere Verbisspräsenz in der Region «MWest + NAWest» als im LFI4. Deshalb war im LFI5 in dieser Region die Verbisspräsenz etwa halb so gross wie die der Region «ASüdwest + ASüdseite». Bei der Tanne und der Fichte gab es keine Unterschiede zwischen den Regionen je Inventur.

Diskussion

Der Verbiss in der Schweiz ist abhängig von der Baumgattung, der Baumhöhe, der Höhenlage und unterscheidet sich zwischen den Regionen. Bei den häufigen Laubbäumen wurde die JW-Klasse 40–129 cm Pflanzenlänge öfter verbissen als die JW-Klasse 10–39 cm, nicht aber bei der Tanne. In anderen Studien gilt Letzteres auch für die Weisstanne, wobei Tiere oft die Höhenklassen 40–69 cm und 70–100 cm gegenüber 100–129 cm bevorzugen (Kupferschmid et al 2020).

Höherer Verbiss mit zunehmender Höhenlage: Mit der Meereshöhe nahm der Verbiss bei den Gattungen Buche, Esche und Ahorn zu. Auch ein höherer Nadelholzanteil korrelierte bei allen häufigen Laubbäumen mit mehr Verbiss (Resultat nicht gezeigt, da nur in Gattungsmodellen). Daraus kann abgeleitet werden, dass in nadelholzreichen Gebirgswäldern der Verbiss bei diesen Laubbäumen häufiger war als in Mischwäldern der Tieflagen.

Verbiss an Edellaubhölzern und Tannen: Generell wurden Bäumchen der Gattungen Esche, Ahorn und Mehlbeere häufiger verbissen als Tanne und Letztere mehr als Buche. Am seltensten war der Verbiss an der Fichte. Bereits anhand dieser häufigen Baumgattungen wird klar, dass wichtige Arten von zukunftsfähigen Mischwäldern von den wildlebenden Huftieren viel lieber verbissen werden als Buche und Fichte. Generell hatten alle Baumgattungen – ausser der Fichte – in sämtlichen Regionen eine höhere Verbisspräsenz als die Buche (Abbildung 3). Verbisshäufigkeit oder Verbisspräsenz sind nicht identisch mit Verbisseinfluss (Kupferschmid et al 2019), aber der selektive Verbiss an diesen Baumarten schmälert deren waldbauliches Potenzial für die Zukunft. Oft reduziert Verbiss das Höhenwachstum (Nopp-May et al 2023) und damit die Konkurrenzkraft der betroffenen Gattungen gegenüber den häufigen Gattungen Fichte und Buche (Angst & Kupferschmid 2023). Das erschwert die Entwicklung zu klimatisch angepassten artenreichen Mischwäldern. Hinzu kommt, dass Verbiss die Trockenheitsresistenz der Baumverjüngung reduziert (Welker & Menke 1990) und damit die Anpassungsfähigkeit der Wälder an die zukünftigen klimatischen Bedingungen schmälert.

Steigender Verbiss auf der Alpensüdseite und im Wallis seit dem LFI2: Der Verbiss in der Region «ASüdwest + ASüdseite» stieg von 1993–1995 bis 2009 bei allen Gattungsgruppen (mindestens) methodenbereinigt. Insbesondere der Verbiss an Ahorn, Esche und Mehlbeere war zu Zeiten des LFI2 in dieser Grossregion noch deutlich tiefer als in den Regionen «Jura» oder «NAOst + ASüdost». Der Rothirschbestand hat in der gleichen Periode sowohl im Wallis als auch im Tessin von rund 3000 auf 5000 Tiere zugenommen (Jagdstatistik2). Im Bayerischen Wald wurde mittels DNA-Analysen gezeigt, dass Rehe und Rothirsche gleich oft Weisstanne und Vogelbeere verbeissen (van Beeck Calkoen et al 2019). Da der Rehbestand im Tessin in der gleichen Zeitspanne eher sank (Jagdstatistik3), könnte die Hirschausbreitung in der südlichen Schweiz also der Hauptgrund für die dortige Verbisszunahme sein.

Stagnation oder Zunahme der Verbisshäufigkeit zwischen LFI2 und LFI4 in den übrigen Regionen: In den anderen Regionen der Schweiz zeigt sich teilweise eine Abnahme des Verbisses bei den Gattungen Ahorn, Esche und teilweise auch bei Mehlbeere von 1993–1995 bis 2009 (Abbildung 2). Methodenbereinigt – infolge der Überschätzung des Verbisses in der Aufnahme des LFI2 gegenüber jener des LFI4 (Kupferschmid 2024b) – ist eher von gleichbleibendem Verbiss auszugehen. Es ist bekannt, dass diese Laubbaumarten oft im Frühling nach dem Austrieb (Odermatt 2014) oder im Sommer (Moser et al 2006) verbissen werden und unter guten Bedingungen noch im selben Jahr auf den Verbiss mit neuen Trieben reagieren können (Kupferschmid 2024c). Solche Bäumchen dürften im LFI2 als verbissen, im LFI4 und im LFI5 hingegen als nicht verbissen notiert worden sein (Schwyzer & Lanz 2010). Umgekehrt war zu Beginn des LFI4 der Verbiss bei Buche und Tanne in einigen Regionen signifikant und sonst mindestens tendenziell häufiger als zu Zeiten des LFI2. Methodenbereinigt dürfte deshalb der Verbiss an allen diesen Baumarten vom LFI2 zum Beginn des LFI4 praktisch in der ganzen Schweiz klar zugenommen haben.

Veränderungen bei Esche und Ahorn zwischen LFI4 und LFI5: Von 2009 bis 2022 ist die Beurteilung des Verbisses im LFI gleichgeblieben. Trotzdem ist die Entwicklung des Verbisses nicht einfach zu interpretieren. Aber alle Auswertungen zeigen zumindest bei der Esche den gleichen Trend – in den Regionen «Jura», «MMitte + NAWest» und «NAOst + ASüdost» ergab sich eine deutliche Abnahme des Verbisses und in der Region «MMitte + MOst» notierte man tendenziell weniger Verbiss (Abbildung 2). Ein Grund dafür könnte das Eschentriebsterben und damit einige dürre Gipfeltriebe auch bei kleinen Eschen sein, die vom Wild nicht mehr verbissen werden. Demgegenüber ist die Verbissentwicklung beim Ahorn uneinheitlicher, seit 2009 in der Region «MWest + NAWest» allerdings zunehmend. Die Frage stellt sich deshalb, ob die wildlebenden Huftiere nun vermehrt Ahorne statt Eschen verbeissen. Die Auswertungen der flächigen Verjüngungsinventur im Kanton Freiburg (IFF) zeigen ebenfalls vermehrten Verbiss bei Ahornen im Mittelland und weniger bei Eschen (Kupferschmid 2024a).

Regional unterschiedliche Entwicklungen, aber meist Zunahme des Verbisses: Zugenommen hat der Verbiss seit 2009 auch an der Buche in den Regionen «Jura» und «MMitte + MOst» und an der Gattung Mehlbeere in der Region «ASüdwest + ASüdseite». Es gibt damit in der aktuellen Entwicklung keinen klaren Ost-West- oder Nord-Süd-Trend (vgl. auch Abbildungen 2 und 3). Der Verbiss war aber im LFI5 bei den Gattungen Esche, Mehlbeere und Tanne in den westlichen Regionen geringer als in den östlichen Regionen bzw. auf der Alpensüdseite. Das von Brändli (1996) mittels LFI1-Daten propagierte Ost-West-Gefälle ist damit im LFI5 eher zu einem Süd/Ost-West-Gefälle geworden. Ob dafür die Ausbreitung des Rothirsches bzw. der Grossraubtiere verantwortlich ist und/oder dies eher auf Veränderungen in den Huftier-Managementstrategien der verschiedenen Kantone zurückzuführen war, ist unklar und somit Gegenstand weiterer Forschung.

Limiten der Datengrundlage: Mittels der vorliegenden LFI-Daten kann nicht eruiert werden, ob das Fehlen einer Art die Langzeitfolge von Verbiss oder von einem Mangel an Samenbäumen und/oder Licht bzw. sonstigen ungünstigen Standortfaktoren ist (von Wattenwyl et al 2023). Das LFI beurteilt – wie alle anderen Verbissinventuren in Stichproben (Kupferschmid & Frei 2025, dieses Heft) – nur die vorhandene Verjüngung. Totverbiss und der Verbiss der Bäumchen, die kleiner als 10 cm sind, werden nicht erfasst. Insbesondere bei der langsam wachsenden Tanne erreichen die Bäumchen oft die Aufnahmeschwelle gar nicht (Kupferschmid et al 2014), und die bestockte Fläche kann deshalb – auch bei einem engeren Raster als jenem des LFI – ähnlich niedrig sein (Kupferschmid & Gmür 2019). Fakt ist aber, dass die Gattungen Tanne, Ahorn und Mehlbeere vom LFI2 zum LFI5 sowohl in ihrer Anzahl je JW-Klasse als auch im Bestockungsgrad zugenommen haben (Tabelle 2). Das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung für diese bei den wildlebenden Huftieren beliebten Baumarten. Die unbeliebteren Gattungen Fichte und Buche kamen aber im Verhältnis öfter in der grösseren JW-Klasse vor. Dies könnte, zusammen mit den nun seit Jahrzehnten hohen Verbissintensitäten, ein Hinweis darauf sein, dass insbesondere Tanne und Edellaubbaumarten zwar ein Potenzial aufweisen, durch den Verbiss aber lokal in ihrem Wachstum zurückgehalten werden. Mit den vorliegenden Daten bleibt deshalb offen, ob und wenn ja in welchem Ausmass der Verbiss für die momentane Verjüngungsstruktur verantwortlich ist.

Mit der momentanen Aufnahmemethodik des LFI stossen regionale Vergleiche des Verbisses bereits bei häufigen Baumgattungen an ihre Grenzen. Seltene und insbesondere auch lichtbedürftige Baumarten werden kaum erfasst. Diese sind aber meist noch öfter verbissen als die häufigen Baumarten (Angst & Kupferschmid 2023). Alle diese erwähnten Punkte stellen ein schweizweites objektives Monitoring vor immense Herausforderungen. Die Frage ist, ob künftig Verbissaufnahmen auf grösseren Subplot-Flächen durchgeführt werden können.

Eingereicht: 20. Januar 2025, akzeptiert (mit Review): 26. März 2025

Dank

An Nora Zürcher-Gasser, Barbara Allgaier Leuch, Marco Conedera und einen anonymen Reviewer für Kommentare zu früheren Versionen des Manuskripts.

Fussnoten

Datenlieferung Meinrad Abegg-DL1331. Schweizerisches Landesforstinventar LFI. Daten der Erhebungen 1993–1995 sowie 2009–2022. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL.

Literatur

Assessing browsing impact in beech forests: the importance of tree responses after browsing. Diversity 15 (2): 262.https://doi.org/10.3390/d15020262

Wildschäden in der Schweiz. Ergebnisse des ersten Landesforstinventars 1983–85. Forum für Wissen 1996: Wild im Wald – Landschaftsgestalter oder Waldzerstörer. Birmensdorf. p 15-24.

The expanding thread of ungulate browsing—A review of forest ecosystem effects and management approaches in Europe Forests 15: 1311.https://doi.org/10.3390/f15081311

Schweizerisches Landesforstinventar. Feldaufnahmeanleitung 2013. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL. 214 pp.

Entwicklung des Verbisses im Kanton Freiburg: Auswertungen des IFF und LFI. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL.

Methodischer Vergleich und Zeitreihenanalysen zu Verbiss im Verjüngungskontext des LFI: Schlussbericht. Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt WSL.

Reaktion der Bäume nach Endtriebverbiss. Bündner Wald Juni 2024: 40–43.

Abschätzung des Einflusses von Verbiss durch wildlebende Huftiere auf die Baumverjüngung. Schweiz Z Forstwes 170 (3): 125–134.https://doi.org/10.3188/szf.2019.0125

Ungulate species and abundance as well as environmental factors determine the probability of terminal shoot browsing on temperate forest trees. Forests 11 (7): 764.https://doi.org/10.3390/f11070764

Einfluss des Verbisses auf die Baumverjüngung in der Schweiz: Überblick basierend auf kantonalen Daten. Schweiz Z Forstwesen 176 (3): 146–157.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0146

Wald und Wild: Verbisseinfluss in der Tannenwaldstufe. Wald & Holz 11: 29–32.

Light availability and ungulate browsing determine growth, height and mortality ofAbies albasaplings. Forest Ecol Manage 318: 359–369.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.01.027

Importance of alternative food resources for browsing by roe deer on deciduous trees: The role of food availability and species quality. Forest Ecol Manage 226: 248–255.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2006.01.045

Does ungulate herbivory translate into diversity of woody plants? A long-term study in a montane forest ecosystem in Austria. Diversity 15: 165.https://doi.org/10.3390/d15020165

Wildverbiss: Wann sind die kritischen Phasen? Wald Holz 2: 23–26.

Erfassung und Beurteilung des Schalenwildeinflusses auf die Waldverjüngung – Vergleich verschiedener Methoden des Wildeinfluss-Monitorings («WEM-Methodenvergleich»). Wien: Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft, Wien.

Verjüngungserhebung im schweizerischen Landesforstinventar. Internationale Biometrische Gesellschaft, Deutsche Region, AG Ökologie und Umwelt. 22. Tagung, Göttingen, 20. und 21. September 2010. p 42–67.

Schweizerisches Landesforstinventar. Anleitung für die Feldaufnahmen der Erhebung 1993–1995. Birmensdorf: Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft.

Zukunftsfähigkeit der Baumartenzusammensetzung des Schweizer Waldes. Schweiz Z Forstwes 174 (2): 76–84.https://doi.org/10.3188/szf.2023.0076

The blame game: Using eDNA to identify species-specific tree browsing by red deer(Cervus elaphus)and roe deer(Capreolus capreolus) in a temperate forest. Forest Ecol Manage 451: 117483.https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117483

Samenverbreitung der Weisstanne im Berner Allmiwald. Schweiz Z Forstwes 174 (5): 296–303.https://doi.org/10.3188/szf.2023.0296

The influence of simulated browsing on tissue water reaction, growth and survival ofQuercus douglasii(Hook and Arn.) seedlings under slow and rapid rates of soil drought. Funct Ecol 4 (6): 807–817.

Novel insights into red deer (Cervus elaphus) habitat use and suitability in human-dominated versus near-natural landscapes. Mammalia 88 (6): 465–478.https://doi.org/10.1515/mammalia-2023-0176