- Wissen

Waldpolitischer Jahresrückblick 2024

24.04.2025

Wissen

Abstract

In der Bundesverwaltung standen 2024 Arbeiten an der Integralen Wald- und Holzstrategie 2050 im Zentrum. Mit der Annahme des Bundesgesetzes für eine sichere Stromversorgung wurde vom Schweizer Stimmvolk auch eine Änderung des Waldgesetzes angenommen. Im Parlament wurden 17 Vorstösse eingereicht, die insbesondere die Ressource Holz und deren Nutzung thematisierten. Auch hier kam es zu einer Revision des Waldgesetzes. Das Bundesgericht äusserte sich im Berichtsjahr sechsmal zu waldrechtlichen Fragen. Der Artikel schliesst mit einer Einordnung in «Mainstreaming» von politischen Prozessen anhand von ausgewählten Geschäften und einem Ausblick auf das Jahr 2025.

Keywords: forest policy, annual review, Switzerland

Schweiz Z Forstwesen 176 (3): 158–165.https://doi.org/10.3188/szf.2025.0158

* Sonneggstrasse 33, CH-8006 Zürich, E-Maileva.lieberherr@usys.ethz.ch

Waldpolitik im engeren Sinn

Bundesrat und Bundesverwaltung

2024 wurden die Arbeiten an der Integralen Wald- und Holzstrategie 2050 (IWHS 2050) im Bundesamt für Umwelt (BAFU) in Zusammenarbeit mit den Kantonen fortgesetzt. Die neue Strategie führt die Waldpolitik und die Holzpolitik des Bundes zusammen (Abbildung 1). Sie soll als ganzheitlicher Ansatz von Schutz- und Nutzungsaspekten unter Berücksichtigung von relevanten Sektoralpolitiken und mit Einbezug der relevanten Interessengruppen im Bereich Wald und Holz formuliert werden. Nach der Zustimmung des zuständigen Bundesrats im Juni 2024 und der Diskussion mit der Konferenz der Kantonsförster wurden im August alle relevanten Akteursgruppen zur Stellungnahme eingeladen. Danach wurden die Strategie und der Indikatorenbericht erarbeitet, wobei auch politische Entscheidungen im Zusammenhang mit der Motion 23.4155 «Wald. Rasche Anpassung an den Klimawandel ist dringend» (siehe unten) und der Aufgaben- und Subventionsüberprüfung des Bundes (Entlastungspaket 27) berücksichtigt wurden. Die Ausarbeitung des Massnahmeplans wird 2025 weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen erfolgen.1

Die Stossrichtung, Wald und Holz integrativ zu adressieren, zeigt sich auch beim Engagement des BAFU im Bereich der Klimaleistungen von Wald und Holz. Das 3S-Projekt (3S = CO2-Sequestrierung im Wald, Kohlenstoff-Speicherung in Holzprodukten und Substitutionseffekte aus der materiellen und der energetischen Verwendung von Holz) soll umweltpolitische Instrumente zur Stärkung dieser Klimaleistungen identifizieren und untersuchen.2 Es basiert auf dem Projekt «Klimaschutzleistung der Waldbewirtschaftung und Holzverwendung in der Schweiz (KWHS)», das mit Modellrechnungen untersuchte, wie die verschiedenen Klimaleistungen durch Waldbewirtschaftung und Holzverwendung beeinflusst werden können.3

Eine Stärkung der C-Speicherung in Holzprodukten und der Substitutionseffekte durch die materielle Verwendung von Holz ist auch mit der «Umsetzungs- und Forschungsstrategie zur Dekarbonisierung des Infrastrukturbaus mit Fokus auf Holz» (Bundesrat 2024) zu erwarten, die im Auftrag der Motion 21.3293 erstellt und im Dezember 2024 vom Bundesrat genehmigt wurde.4 Die Strategie beinhaltet Massnahmen aus den Handlungsfeldern Wissenstransfer und Bildung, Erstellung von Beispielobjekten, regulatorische Massnahmen sowie Forschung und Methodenentwicklung.

Der Prüfbericht über die «Optionen zur Verbesserung des Nährstoffhaushalts von Wäldern» (BAFU 2024) wurde vom Bundesrat am 1. Mai 2024 zur Kenntnis genommen.5 Er präsentiert die Ergebnisse der Evaluation und den Stand der Abklärungen zu den Aufträgen aus dem Bericht, der 2017 in Erfüllung des Postulats 13.4201 zum Thema Rückführung von Asche in den Wald erstellt wurde (Bundesrat 2017). Als wichtige Massnahmen zur Verbesserung der Nährstoffsituation im Wald nennt der neue Prüfbericht eine standortgerechte Baumartenwahl und die Entwicklung von Hilfsmitteln zur Auswahl passender Baumarten, eine Waldbewirtschaftung, die Nährstoffverluste minimiert (z.B. durch den Verzicht auf Vollbaumnutzung), und die Reduktion von Stickstoffemissionen.

Dass die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Waldnutzung zunehmend im Fokus stehen, zeigt sich nicht nur in den Strategien und Forschungsprojekten des Bundes, sondern auch in der Energiepolitik: Mit der Annahme des Bundesgesetzes über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien am 9. Juni 2024 durch das Schweizer Stimmvolk6 kam es auch zu einer Anpassung des Bundesgesetzes über den Wald (Waldgesetz, WaG; SR 921.0). Der neue Artikel 5a legt fest, dass Windenergieanlagen im Wald als standortgebunden gelten, sofern sie von nationalem Interesse sind und bereits eine strassenmässige Erschliessung für Bau und Betrieb besteht. Der Nachweis der Standortgebundenheit ist erforderlich, wenn die Anlage in einem Schutzgebiet nach Artikel 5 des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451), in einem Waldreservat oder in einem eidgenössischen Jagdbanngebiet errichtet werden soll. Für Windenergieanlagen ausserhalb solcher Schutzgebiete erfolgt die Interessenabwägung gemäss Artikel 3 NHG.

Vom Bundesrat wurde eine Anpassung der Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV; SR 921.01) beschlossen.7 Die bisherige WaV sah für Waldschutzmassnahmen ausserhalb des Schutzwaldes eine globale Abgeltung vor, die sich nach der Gefährdung der Waldfunktionen, der Fläche und der Qualität der Massnahmen richtet. Da die Kosten je nach Schadursache jedoch stark variieren, ist es schwierig, einen flächenbezogenen Standardpreis festzulegen. Übergangsweise wurde diese Abgeltung deshalb nach dem Umfang und der Qualität der Massnahmen berechnet. Eine Arbeitsgruppe wird bis 2026 prüfen, ob eine datengestützte Berechnung der Abgeltung sinnvoll ist. Die WaV wurde per 1. Januar 2025 so angepasst, dass die Abgeltung vorläufig weiterhin nach dem Umfang und der Qualität der Massnahmen erfolgt. Für Walderschliessungsmassnahmen wird die Abgeltung künftig auf Basis der erschlossenen Waldfläche berechnet (BAFU 2024b).

Bezüglich der Europäischen Entwaldungsverordnung (EUDR) beschloss der Bundesrat am 14. Februar 2024, vorerst keine Anpassungen des Schweizer Rechts vorzunehmen, sondern die Bundesverwaltung mit der Prüfung unterstützender Massnahmen für betroffene Unternehmen zu beauftragen.8 Die EU hatte ursprünglich vorgesehen, die Verordnung, die der Bekämpfung der globalen Entwaldung dienen soll, am 1. Januar 2025 in Kraft zu setzen. Doch das Europäische Parlament in Strassburg entschied am 14. November 2024 auf Druck von EU-Mitgliedsstaaten, Nicht-EU-Ländern und Wirtschaftsbeteiligten, den Zeitpunkt des Inkrafttretens der EUDR um ein Jahr zu verschieben.9

Parlamentarische Vorstösse

2024 wurden im Parlament 17 waldrelevante Vorstösse eingereicht. Der Umgang mit der Ressource Holz und die Wirtschaftlichkeit der Wald- und Holzwirtschaft haben das Parlament stark beschäftigt, während Waldbiodiversität, Waldschutz und Walderhaltung eine eher untergeordnete Rolle spielten oder sogar unter Druck gerieten. Im Folgenden wird eine Auswahl relevanter Vorstösse diskutiert.10

Die Motion 24.3983 «Mehr Flexibilität beim Rodungsersatz» von Benedikt Würth fordert vom Bundesrat, das Waldgesetz dahingehend anzupassen, dass der Rodungsersatz mindestens zur Hälfte durch qualitative Aufwertungsmassnahmen der bestehenden Waldfläche erfolgen kann. Der Motionär ist der Meinung, dass der Wald zumindest flächenmässig nicht bedroht sei und dass zum Schutz von Kulturland mehr Flexibilität beim Rodungsersatz notwendig sei (Abbildung 2). Bei temporären Rodungen bleibe der Realersatz bestehen. Kritiker betonen, die Motion stehe im Widerspruch zur Bundesverfassung und zum Waldgesetz. Flexibilität sei bereits heute gegeben, und der Wald habe in Siedlungsnähe eine hohe Bedeutung für die Lebensqualität der Bevölkerung. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Annahme, um eine Anpassung des WaG zu prüfen und dem Parlament vorzuschlagen. Der Ständerat nahm die Motion deutlich an. Die Behandlung im Nationalrat erfolgt 2025.

Die Motion 23.4155 «Wald. Rasche Anpassung an den Klimawandel ist dringend» von Daniel Fässler fordert, dass die aufgrund seiner Motion 20.3745 in der Programmperiode 2020–2024 eingeführten Massnahmen (Stabilitätswaldpflege, Sicherheitsholzerei in Erholungswäldern und klimaangepasste Waldverjüngung) fortgeführt werden. Dazu sollten diese dauerhaft in die Programmvereinbarung Wald (PV Wald) aufgenommen und die Bundesbeiträge für die Jahre 2025–2028 um jährlich 25 Millionen Franken erhöht werden. Beide Räte stimmten der Motion zu, nachdem sie der Bundesrat unter Verweis auf die angespannte Finanzlage zur Ablehnung empfohlen hatte. Im Rahmen der Behandlung des Verpflichtungskredits für die Jahre 2025–2028 (Geschäft 23.081) einigten sich die Räte auf einen Kompromiss mit einer Erhöhung von 70 Millionen Franken für vier Jahre. Damit werden bereits 2025 erste Anpassungen bei der PV Wald 2025–2028 notwendig sein.11

Eine umgehende Zulassung im Wald von Insektiziden und Bioziden gegen invasive Schädlinge wie die Kirschessigfliege oder die asiatische Hornisse forderte die Motion 23.3998 «Endlich Taten statt schöner Worte bei der Bekämpfung von invasiven Organismen» von Peter Hegglin. Der Bundesrat begrüsste die Stossrichtung, lehnte die Motion jedoch ab, da eine solche Zulassung nur über eine Änderung der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV; SR 814.81) möglich sei. Dieser Vorschlag wurde vom Nationalrat und vom Ständerat aufgenommen. Mit der Annahme der Motion wurde das BAFU beauftragt, eine Anpassung der ChemRRV auszuarbeiten, inklusive Massnahmen, die eine Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Organismen auch im Wald ermöglichen würde.

Mit der Annahme der 2021 eingereichten parlamentarischen Initiative 21.463 «Preisempfehlungen auch für Holz aus Schweizer Wäldern» von Daniel Fässler hat das Parlament einer Gesetzesänderung zugestimmt, mit der zwischen den Branchenorganisationen wieder Richtpreise für Rohholz vereinbart werden können, ohne dass sie kartellrechtliche Konsequenzen fürchten müssen. Damit sollen sich die Waldeigentümer auf dem Holzmarkt besser behaupten können. Die Vernehmlassung hatte gezeigt, dass die Vorlage grosse Zustimmung fand: 49 von 60 Stellungnahmen unterstützten die Änderung des WaG, darunter jene von 18 Kantonen und aller grossen politischen Parteien.12

Ebenfalls um Holz geht es in der Motion 21.3848 «Für eine vollständige Wertschöpfungskette der Holzwirtschaft in der Schweiz» von Benjamin Roduit, die vom Bundesrat fordert, Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Nutzung von einheimischem Holz zu fördern. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion aus, da er es ablehne, mit staatlichen Beteiligungen oder Beihilfen bestimmte Industriezweige zu fördern und damit Wettbewerbsverzerrungen zu schaffen. Dennoch wurde die Vorlage 2023 im Nationalrat angenommen. Daraufhin beantragte die Ständeratskommission eine Änderung der Motion, da sie eine staatliche Industriepolitik mit Subventionen zwar ebenfalls ablehne, das Anliegen des Vorstosses jedoch teile. Die abgeänderte, 2024 vom Parlament angenommene Motion beauftragt den Bundesrat im Rahmen der IWHS 2050 zu prüfen, wie die Rahmenbedingungen angepasst werden können, um das Potenzial von Holz durch neue Technologien besser nutzen zu können.

Auch das Postulat 24.3005 «Optimierung der Nutzung der Ressource Energieholz» von Roger Nordmann beauftragt den Bundesrat, eine Strategie zur besseren Nutzung von Holz vorzuschlagen. Es verlangt die Erhöhung und Rationalisierung der Holznutzung unter Berücksichtigung des Waldrechts und der Artenvielfalt sowie bezüglich Geografie, Technologie und Jahreszeit. Nach der Annahme im Nationalrat wird der Bundesrat nun darlegen, wie die Holzenergienutzung innerhalb bestehender Förderinstrumente optimiert werden könnte.

Rechnung 2024 und Voranschlag 2025

Die Motion 23.4155 hatte zum Ziel, die Krediterhöhung der Jahre 2021–2024 um 100 Millionen Franken auch für die Jahre 2025–2028 fortzusetzen (siehe oben). Das Parlament entschied sich schliesslich für eine Erhöhung des Kredits Wald um 70 Millionen Franken für die Programmperiode 2025–2028. Abgesehen von dieser Reduktion um 7.5 Millionen Franken jährlich sieht der Voranschlag 2025 bei den forstlichen Bundesbeiträgen vorerst keine weiteren Kürzungen vor (Tabelle 1).

Tab 1 Forstliche Bundesbeiträge gemäss Voranschlag und Rechnung 2024 sowie Voranschlag 2025.

Rechtsprechung

Das Bundesgericht äusserte sich im Jahr 2024 sechsmal zu waldrechtlichen Fragen. Dabei ging es insbesondere um Einzelfallfragen zu Rodungsbewilligung, Waldabstand und nachteiliger Nutzung.

Rodungsbewilligung

Im Rahmen der Ablehnung eines Baugesuchs in der Gemeinde Weggis (LU) wegen Verweigerung der Rodungsbewilligung und der Sonderbewilligung für Bauten im Unterabstand zum Wald machte der Beschwerdeführer geltend, dass von der Vorinstanz zu Unrecht eine akzessorische Überprüfung der Nutzungsplanung abgelehnt worden war. Aus dieser würde sich ergeben, dass der betroffene Wald keine Schutzfunktion mehr zu erfüllen vermöge und nicht mehr als Wald im Rechtssinne zu qualifizieren sei. Das Bundesgericht wies im Urteil 1C_51/2023 darauf hin, dass hier im Vergleich zur letzten Waldfeststellung keine veränderten Verhältnisse vorlägen, woran auch die eingereichten Auszüge aus dem kantonalen Waldentwicklungsplan (WEP) nichts ändern. Die Vorinstanz habe nachvollziehbar dargelegt, dass im WEP die Handlungsgrundsätze zu den Waldfunktionen definiert sowie die Vorrangfunktionen räumlich festgelegt worden seien und diese keinen unmittelbaren Einfluss oder Bezug auf die rechtskräftig festgelegte Stockgrenze des Waldes hätten. Auch das BAFU habe darauf hingewiesen, dass eine Waldfläche, auch wenn sie im kantonalen WEP nicht offiziell als Schutzwaldfläche ausgeschieden worden sei, eine Schutzfunktion erfüllen könne. Da mit einer auf die Böschungssicherung ausgerichteten Bewirtschaftung der Bestockung die Schutzwirkung verbessert werden könne, handle es sich bei der fraglichen Fläche um Wald im Sinne der Waldgesetzgebung. Auch die im Rahmen der Prüfung der Rodungsbewilligung vorgenommene Interessenabwägung sei nicht zu beanstanden. Zwar könne auch ein privates Interesse des Beschwerdeführers, sein eigenes Grundstück mit einem neuen Bauprojekt zu überbauen, im Einzelfall einen wichtigen Grund im Sinne von Art. 5 Abs. 2 WaG darstellen, vorliegend ermögliche aber das bestehende Wohnhaus und die darauf anwendbare Bestandsgarantie bereits eine entsprechende Wohnnutzung auf dem Grundstück. Hinzu komme, dass die Dimension des Bauvorhabens bedeutend grösser als das bestehende Wohnhaus sei und insofern auch die Auswirkungen auf den Wald weit grösser wären. Der Beschwerdeführer zeige nicht auf, weshalb er einen so gewichtigen Bedarf an einer weiteren Wohneinheit von so grossem Ausmass haben sollte, der die öffentlichen Interessen überwiege. Dass bereits ein Wohngebäude besteht, das mit weit geringfügigeren Eingriffen in den Wald weiterbestehen, zeitgemäss erneuert und unter Umständen angemessen erweitert werden könne, lege nahe, dass es für das geplante Wohnhaus ernsthafte Varianten geben würde, die den Wald besser schonten. Bei einer Erneuerung oder Erweiterung des Wohnhauses müsste nicht nahezu die gesamte südlich gelegene Waldfläche gerodet werden. Damit wurde die Beschwerde abgewiesen.

Waldabstand

Im Urteil 1C_205/2022 ging es um die Realisierung eines Wohnbauprojekts in Grenchen (SO), wofür der gesetzliche Waldabstand im Teilzonen- und Erschliessungsplan von 20 auf 10 Meter reduziert werden sollte. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass keine rechtsgenügliche, umfassende Interessenabwägung durchgeführt worden sei. So sei nicht geprüft worden, welche Auswirkungen eine Reduktion des Waldabstands auf den Schutz des Waldes hätte. Zwar treffe es zu, dass ein Waldabstand von 10 Metern nicht per se unzulässig ist, jedoch seien gemäss Art. 17 Abs. 1 WaG Bauten und Anlagen in Waldesnähe nur zulässig, wenn sie Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeinträchtigten. Im vorliegenden Fall würden fallende Bäume am Waldrand mit hoher Wahrscheinlichkeit direkt auf das Gestaltungsplanareal stürzen, und zwei von drei Baukörper kämen unmittelbar an der reduzierten Waldabstandslinie zu stehen. Abzuwägen sei, welche Auswirkungen die Baukörper und die Umgebungsgestaltung auf den angrenzenden Wald hätten. Insbesondere sei zu ermitteln, ob und wie viele Bäume, die allenfalls Schäden an Gebäuden oder an der Aussengestaltung des Gebiets anrichten könnten, gefällt werden würden. Die Beschwerde wurde deshalb gutgeheissen.

Nachteilige Nutzung

Das Urteil 2C_397/2023 betraf den Entscheid des Kantons Genf, dass die Organisation von Lasergame-Aktivitäten im Wald nach kantonalem Recht einer punktuellen Genehmigung bedürfe. Für die Beschwerdeführerin verstösst der betreffende Art. 23 Abs. 3 Bst. f des kantonalen Waldgesetzes (RForêts/GE) gegen den im Bundesrecht vorgesehenen Grundsatz des freien Zugangs zum Wald sowie gegen die Bundesregelung für die Organisation von Grossveranstaltungen im Wald. Für das Bundesgericht ging sowohl aus Art. 77 Abs. 2 der Bundesverfassung als auch aus dem Bundesrecht (Art. 50 WaG im Allgemeinen, Art. 14 Abs. 2 WaG und Art. 699 ZGB im Besonderen) hervor, dass die Bundesgesetzgebung den Schutz des Waldes nicht abschliessend regelt. Dass das RForêts/GE vorsehe, dass organisierte Zusammenkünfte mit «Kampfspielen und/oder der Verwendung von Wurfgeschossen» als Grossveranstaltungen gelten und daher einer Genehmigung bedürfen, stehe nicht im Widerspruch zum Grundsatz des freien Zugangs zum Wald.

Im Rahmen eines Strassenprojekts in den Gemeinden Herrliberg und Meilen (ZH) wurden mit Gesamtverfügung verschiedene Spezialbewilligungen erteilt, unter anderem für die nachteilige Nutzung von Wald. Das Verwaltungsgericht Zürich war davon ausgegangen, das Projekt stelle eine nachteilige Nutzung nach Art. 16 WaG und einen Eingriff in einen schutzwürdigen Lebensraum nach Art. 18 NHG dar. Der betroffene Waldbereich sei Rückzugsgebiet und Lebensraum für Brutvögel von besonderer Bedeutung. Das verbleibende Rückzugsgebiet im Wald sei mit einer Breite von 50 Metern oder weniger zu schmal, vor allem für den störungsanfälligen Baumfalken, einer national prioritären Art. Damit könne der Wald seine ökologische Bedeutung als Lebensraum insbesondere für diese Vogelart nicht mehr erfüllen. Die natur- und waldschutzrechtlichen Interessen wögen schwerer als das verkehrsplanerische Interesse, eine Wegverbindung zu realisieren. Das Bundesgericht bestätigte mit Entscheid 1C_217/2023 dieses Urteil aus naturschutzrechtlichen Gründen und beurteilte die Wegabschnitte durch das betreffende Waldgebiet als bundesrechtswidrig.

In einem dem strafrechtlichen Entscheid 7B_537/2023 zugrundeliegenden Fall wurde die Beschwerdeführerin einer eventualvorsätzlichen nachteiligen Nutzung des Waldes (Art. 16 Abs. 1 und Art. 43 Abs. 4 WaG i.V.m. § 13 Abs. 1 AWaG/AG) für schuldig befunden, da sich die aus ihrer Weide entwichenen Ziegen teilweise im unmittelbar angrenzenden Wald aufgehalten und dort Jungpflanzen und die Krautschicht gefressen hätten. Die Beschwerde war abzuweisen, da die Rüge als ungenügend begründet zu bewerten gewesen wäre.

Sonstiges

Im Urteil 1C_435/2022 ging es um die Frage, ob die Beschwerdeführerin zur Anfechtung des strittigen Erlasses eines Sondernutzungsplans in der Gemeinde St. Margrethen (SG) befugt gewesen sei. Die Vorinstanz hatte das abgelehnt, weil keine Bundesaufgabe i.S.v. Art. 78 Abs. 2 BV und Art. 2 NHG betroffen wäre, während die Beschwerdeführerin sehr wohl Bundesaufgaben i.S.v. Art. 12 NHG und des Waldgesetzes geltend gemacht hatte. Das Bundesgericht kam zum Schluss, dass mit dem fraglichen Sondernutzungsplan die Bebauung eines räumlich (eng) begrenzten Gebiets geregelt werde, das bereits als Wohnzone (Bauzone) ausgeschieden worden sei. Entgegen den Behauptungen der Beschwerdeführerin diene der Sondernutzungsplan jedoch nicht der Bauzonendimensionierung beziehungsweise der Grenzziehung zwischen Bau- und Nichtbauland. In diesem Bereich liege deshalb keine Bundesaufgabe vor, die Verbandsbeschwerde sei unzulässig.

Waldpolitik im weiteren Sinn

Energie- und Klimapolitik

2024 war energie- und klimapolitisch ereignisreich, was direkte Implikationen auf den Wald und die Ressource Holz hatte: Die Gesetzesänderungen zur Stärkung der Schweizer Kreislaufwirtschaft, die infolge der Parlamentarischen Initiative 20.433 «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken» vom Parlament verabschiedet wurden, haben auch einen Einfluss auf die Schweizer Holzwirtschaft. Der Bundesrat hat beschlossen, die Gesetzesänderungen schrittweise umzusetzen (erste Regelungen traten am 1. Januar 2025 in Kraft). Ziel der neuen Bestimmungen ist es, Materialkreisläufe zu schliessen und die Kreislaufwirtschaft bei Produkten und Bauwerken zu stärken. Dadurch könnte die Ressource Holz gestärkt werden, da durch die Grenzwerte für graue Energie und die Vorgaben für umweltfreundliche und ressourcenschonende Bauweisen Holz gegenüber energie- und CO2-intensiveren Materialien wie Beton oder Stahl begünstigt werden könnte.13

Natur- und Landschaftsschutzpolitik

Am 20. November 2024 wurde die zweite Phase des Aktionsplans zur Strategie Biodiversität verabschiedet (BAFU 2024c).14 Der Aktionsplan für die Jahre 2025–2030 umfasst Massnahmen zum Schutz der Artenvielfalt, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung der Biodiversität in Siedlungen. Im Fokus stehen unter anderem die Bekämpfung des Insektensterbens, die Aufwertung von Lebensräumen und die Unterstützung von Kantonen und Gemeinden. Der Aktionsplan orientiert sich an globalen Zielen, insbesondere an der Sicherung von 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030, und wird bis 2030 mit 24 Millionen Franken unterstützt. Kritisiert wurde der Aktionsplan von diversen Umweltorganisationen: BirdLife, Pro Natura und WWF werfen dem Bundesrat vor, untätig zu bleiben. Die geplanten Berichte und die unzureichende Finanzierung würden keinen bedeutenden Beitrag zum Erhalt der Biodiversität in der Schweiz leisten.15

Ein weiteres bedeutendes, auch medial intensiv diskutiertes Thema war der Umgang mit dem Wolf. Nach der Vernehmlassung im Frühling 2024 zur Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung, JSV SR 922.01) hat der Bundesrat im Dezember 2024 die geänderte JSV und das dazugehörige Gesetz per 1. Februar 2025 in Kraft gesetzt.16 Darin wird die proaktive Regulierung von Wolfsrudeln präziser festgelegt. Neu können die Kantone, nach Zustimmung des BAFU, den Wolfsbestand jeweils zwischen dem 1. September und dem 31. Januar präventiv regulieren. Wolfsrudel dürfen zur Verhinderung von Schäden an Nutztieren, zum Schutz des Menschen oder zur Vermeidung einer übermässigen Reduzierung des regionalen Bestandes an wildlebenden Paarhufern reguliert werden. Eine Regulierung ist jedoch ausgeschlossen, solange die Bestände an wildlebenden Paarhufern die natürliche Waldverjüngung nicht so stark beeinträchtigen, dass Massnahmen zur Verhinderung von Wildschäden nach der Waldverordnung erforderlich sind.

Raumplanung und Raumentwicklung

Bundesrat Albert Rösti gab am 5. Dezember 2024 zusammen mit Vertretern der Kantone, Städte und Gemeinden das aktualisierte Raumkonzept Schweiz für eine breite Konsultation frei.17 Darin wird festgehalten, dass der Wald wichtige Funktionen für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft erfüllt und nebst CO2-Senke und Holzquelle ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ist.18 Das Raumkonzept betont die Notwendigkeit, Wälder auch unter sich verändernden klimatischen Bedingungen und zunehmendem Siedlungsdruck zu erhalten, zu vernetzen und naturnah zu bewirtschaften.

Wissenschaftliche Einordnung

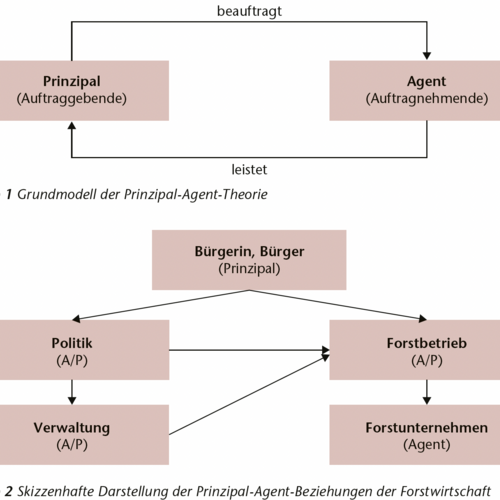

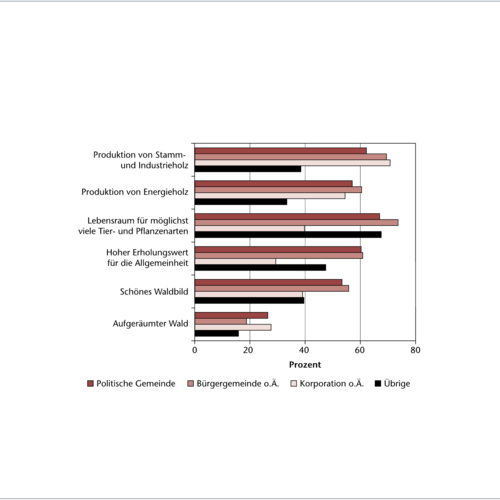

Politikintegration oder «Mainstreaming», also der Prozess, verschiedene politische Massnahmen und Sektoren in einer kohärenten und koordinierten Weise zu verbinden, um ganzheitliche Lösungen für komplexe gesellschaftliche, wirtschaftliche oder ökologische Herausforderungen zu finden, wird in der akademischen Literatur als vielversprechende Antwort auf Umweltprobleme dargestellt (Candel & Biesbroek 2016). Ihre Aktualität und Relevanz zeigt sich auch in aktuellen waldrelevanten Politikprozessen. Wald- und Holzsektor stehen vor bedeutenden Herausforderungen, die angesichts der angestrebten Entwicklung hin zu einer dekarbonisierten Wirtschaft (Bundesrat 2021) eine Abstimmung der Ziele verschiedener Sektoralpolitiken erfordern. In diesem Kontext rückten der Wald und besonders die Ressource Holz in den Fokus, da sie zur Dekarbonisierung des Energie- und Bausektors beitragen können (Abbildung 4).19 2024 zeigte sich dies exemplarisch in der Umsetzungs- und Forschungsstrategie zur Dekarbonisierung des Infrastrukturbaus des Bundes, in den Projekten zu den Klimaleistungen von Wald und Holz sowie in zahlreichen parlamentarischen Vorstössen. Diese Entwicklung birgt die Gefahr, dass die gleichwertige Bereitstellung der diversen Waldleistungen und -funktionen unterminiert wird (Schulz et al 2023), was Zielkonflikte verstärken kann (Zabel et al 2018). Ein Beispiel hierfür ist die Stärkung der Windkraft im Wald im Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Energien. Auch Landnutzungskonflikte, beispielsweise durch die zunehmende Siedlungsausweitung und den verstärkten Schutz von Agrarflächen, können den Wald zusätzlichen unter Druck setzen (Schulz et al 2023), was durch die Motion Würth veranschaulicht wird.

Um solche Zielkonflikte zu minimieren, besagt das Konzept des «Mainstreaming», dass Waldökosystemleistungen und ihre Wechselwirkungen sowie die weiteren Ansprüche an den Wald in allen relevanten Sektoren und Entscheidungsebenen berücksichtigt werden müssen – bis hin zu den Waldeigentümern, deren Entscheidungen einen direkten Einfluss auf die Waldökologie und -bewirtschaftung haben. Drei Schritte sind dafür notwendig: 1) Bewusstsein stärken, 2) sektorübergreifende Ziele definieren und 3) Instrumente weiterentwickeln. Auf Bundesebene wurden diese drei Schritte in Angriff genommen: 1) Der Bund hat die Notwendigkeit der Koordination von Sektoralpolitiken und der Vorbeugung von Zielkonflikten erkannt und Massnahmen, um das Bewusstsein zu stärken, in der Umsetzungs- und Forschungsstrategie zur Dekarbonisierung ergriffen. Hingegen sehen wir mit der geplanten Kürzung von Bundesgeldern unter anderem für Waldbildung diesbezüglich auch negative Entwicklungen. 2) Die Definition von sektorübergreifenden Zielen hat der Bund in der IWHS 2050 aufgegriffen, indem er einen ganzheitlichen Ansatz der Schutz- sowie Nutzungsaspekte verfolgt. 3) Auch bezüglich Instrumente entwickeln, gibt es in der IWHS 2050 sowie im 3S-Projekt Bestrebungen, waldpolitische Instrumente mit anderen Sektoren (z.B. Holz, Klima, Wasser) zu koordinieren. Somit gibt es bereits wichtige Schritte in Richtung Harmonisierung der Ziele im Sinne der Politikintegration (Candel & Biesbroek 2016), wobei weiterhin Handlungsbedarf bei gemeinsamen Massnahmen von Bund, Kantonen und Waldeigentümern besteht. Ausserdem zeigen die waldpolitischen Entwicklungen des letzten Jahres, dass das Parlament immer wieder gefordert ist, partikulare Sektoralinteressen, die (unter anderem) in parlamentarischen Vorstössen ersichtlich werden, auch punktuell auszutarieren.

Ausblick

In den nächsten Jahren wird die IWHS 2050 die Schweizer Wald- und Holzpolitik massgeblich prägen. Die neue Strategie soll im Herbst 2025 durch den Bundesrat genehmigt werden. Parallel dazu beginnen im Frühjahr 2025 die Arbeiten am Massnahmenplan 2025–2032.20

Auch das Entlastungspaket 27 (EP 27) wird Bund, Kantone und Parlament in den nächsten zwei bis drei Jahren intensiv beschäftigen. Von Januar bis Mai 2025 führt der Bundesrat dazu eine öffentliche Vernehmlassung durch.21 Das EP 27 sieht ab 2027 eine Kürzung um zehn Prozent bei allen Programmvereinbarungen 2025–2028 (inkl. Wald) vor (EFD 2025). Kürzungen sind auch im Wald- und Holzsektor und in der Umweltbildung vorgesehen. So soll auf die finanzielle Unterstützung von Projekten verzichtet werden, die Kompetenzen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen auf allen Bildungsstufen fördern. Das bedeutet, dass die Förderung der Ausbildung von Waldfachleuten auf Hochschulstufe durch den Bund wegfallen wird, ebenso die Beiträge an die Sicherheitskurse für Waldarbeiter und die Ausbildung des Forstpersonals. Die Beratung im Parlament ist für die Wintersession 2025 geplant. Es wird erwartet, dass die Gesetzesanpassungen frühestens Anfang 2027 in Kraft treten, wobei das Paket dem fakultativen Referendum unterliegt. Die Chance ist gross, dass es zu einer Volksabstimmung kommen wird.

Interessant ist auch die Behandlung der Motion 24.3983 «Mehr Flexibilität beim Rodungsersatz»: Stimmt auch der Nationalrat zu, müsste das Waldgesetz geändert werden, was Auswirkung auf die flächenmässige Ausdehnung des Schweizer Waldes haben könnte.

Eingereicht: 3. April 2025, akzeptiert (ohne Review): 4. April 2025

Fussnoten

4. Newsletter Wald 2024: is.gd/z6r5hF

1. Newsletter Wald 2024: is.gd/Zt8D9v

BAFU-Website «Wald, Holz und CO2»: is.gd/Xi18Pc

Medienmitteilung Bundesrat vom 6.12.2024: is.gd/S412f5

Medienmitteilung Bundesrat vom 1.5.2024: is.gd/kMhQRb

Informationen Abstimmung vom 9.6.2024 is.gd/GU55MB

Medienmitteilung Bundesrat vom 31.5.2024: is.gd/rawkeZ

Medienmitteilung Bundesrat vom 14.2.2024: is.gd/ieoVRj

Mitteilung Lignum vom 14.11.2024: is.gd/Zm0lSE

Liste aller politischen Vorstösse seit 2014: is.gd/ZVABC0

4. Newsletter Wald: is.gd/z6r5hF

Ergebnisse der Vernehmlassung: is.gd/CUluNH

Medienmitteilung Bundesrat vom 13.11.2024: is.gd/dhWnOA

Medienmitteilung Bundesrat vom 20.11.2024: is.gd/IYIIuR

Medienmitteilung BirdLife vom 20.11.2024: is.gd/OIeVKf

Medienmitteilung Bundesrat vom 13.12.2024: is.gd/QI8wt6

Medienmitteilung Bundesrat vom 5.12.2024: is.gd/L9lI3r

Raumkonzept Schweiz: raumkonzept-schweiz.ch

Website Wald, Holz und CO2: is.gd/Xi18Pc

4. Newsletter Wald 2024: is.gd/z6r5hF

Medienmitteilung Bundesrat vom 29.1.2025: is.gd/P6PDE3

Literatur

Optionen zur Verbesserung des Nährstoffhaushalts von Wäldern. Bericht an den Bundesrat in Erfüllung der Aufträge vom 15. Februar 2017. Bern: Bundesamt Umwelt. 13 p.

Erläuterungen zur Verordnung über Anpassungen des Verordnungsrechts an die Weiterentwicklung der Programmvereinbarungen im Umweltbereich für die Programmperiode 2025–2028. Bern: Bundesamt Umwelt. 8 p.

Aktionsplan Strategie Biodiversität Schweiz. Phase 2 / 2025-2030. Bern: Bundesamt Umwelt. 91 p.

Optionen zur Kompensation der Versauerung von Waldböden und zur Verbesserung der Nährstoffsituation von Wäldern – Darstellung Bewertung. Bern: Schweiz Eidgenossenschaft. 48 p.

Langfristige Klimastrategie der Schweiz. Bern: Schweiz Eidgenossenschaft. 64 p.

Umsetzungs- und Forschungsstrategie zur Dekarbonisierung des Infrastrukturbaus mit Fokus auf Holz. Erstellt im Auftrag der Motion 21.3293 Stark SR vom 18. März 2021. Bern: Schweiz Eidgenossenschaft. 16 p.

Toward a processual understanding of policy integration. Policy Sciences 49: 211–231. doi:https://doi.org/10.1007/s11077-016-9248-y

Entlastungspaket 2027 für den Bundeshaushalt. Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens. Bern: Eidg Finanzdep. 93 p.

Sustainable economy trade-offs and conflicts in and with the forest (Research Trend). Forest policy economics 150: 102936. doi:https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102936

Grüne Wirtschaft: eine Annäherung an mögliche Zielkonflikte und Synergien im Wald. Schweiz Z Forstwes 169: 143–149. doi:https://doi.org/10.3188/szf/2018.0143